昭王南征而不复,非是伐楚而死,而是南巡时渡江而亡

- 综合

- 4天前

- 126

文/赵庆淼

摘要:传世典籍与出土文献表明,西周昭王时期对江汉地区进行了一系列的军事行动,分别为十六年伐楚、十七年伐虎方和十八至十九年的南巡狩。“昭王南征”是昭王季世经略南土史事的统称,实际上涵盖了伐楚和南巡。过去将昭王殒身归咎于楚人的说法,缺乏坚实的史料依据,是一种层累地造成的历史认知。昭王巡狩南土途经随枣走廊,抵达今湖北黄陂境内的长江北岸,并于南下涉江途中殒身,这是由同时期江汉平原的自然环境、交通路线和南巡行程等因素共同决定的。

“昭王南征而不复”,历来是古史学界所关注的重要问题之一。自战国以降,典籍中出现了一种颇为流行的说法,即昭王是在南征楚国的途中涉汉水而亡。所以,“昭王南征”也就通常被定义为昭王时期对楚国的征伐。如《吕氏春秋》云:

周昭王亲将征荆,辛余靡长且多力,为王右。还反涉汉,梁败,王及蔡(祭)公抎于汉中。辛余靡振王北济,又反振蔡(祭)公。

后世史家多据此推断,昭王南征的失利当与楚人有关。如童书业说:“至’不复',则似遭楚人之暗算,故齐桓伐楚以此事责楚也。”杨宽亦认为:“所谓'梁败’,是说浮桥突然败坏,当由于遇到楚人的突然袭击,浮桥败坏,因而昭王和随从的卿士祭公都跌落汉水中,所说’辛余靡振王北济',只是拖起尸体而已。”可见,每言及昭王南征,人们便自然会联想到楚国,并顺理成章地将昭王之死归咎于楚人。另一方面,据《水经注》记载,今湖北天门东南的汉江中有地名曰“死沔”,相传得名于昭王死焉,故研究者多将昭王的殒身地点考订于斯。时至今日,上述一系说法在学界依旧影响甚巨。

众所周知,明确历史文本形成的来龙去脉,并在此基础上实现传统典籍与出土文献、考古发现之间的互相印证,对于上古史的研究具有重要意义。倘若我们回归到昭王南征的原始史料中去便不难发现,越是与该事件时代相近的铜器铭文和文献记载中,越难以寻见昭王殒身于伐楚的坚实证据,而恰恰是出现时间较晚的历史文本,对这一事件来龙去脉的描述倒愈发详细,情节也显得格外蹊跷诡谪。尤其是金文与古本《竹书纪年》这两种不同来源的历史文本可以构成互证,反映出昭王伐楚后并未卒于汉水,而是率众返回了北方,继而又发起了伐虎方和南巡等军事行动。这便足以表明,学界通常概念中的“昭王南征而不复”,很可能经历了一个被片面理解并不断重塑的历史过程。进一步说,若结合先秦时期江汉地区的自然环境、交通路线分布等因素来看,《水经注》关于昭王殒身地点的记载,也同样存在诸多亟需廓清之处。本文结合传世典籍、岀土文献和考古材料,试对上述问题加以系统论述,力图对“昭王南征”史事的正本清源。

一、“昭王南征而不复”的文本分析

“昭王南征”的史迹散见于《左传》、古本《竹书纪年》、《史记》及其三家注以及昭王时期铜器铭文。其中,与《吕氏春秋》的相关文字在内容上相仿者,尚有《史记》索隐引宋衷之说:

昭王南伐楚,辛余靡为右,涉汉中流而陨,由靡逐王,遂卒不复,周乃侯其后于西翟。

《史记》正义引皇甫谧《帝王世纪》云:

昭王德衰,南征,济于汉,船人恶之,以胶船进王,王御船至中流,胶液船解,王及祭公俱没于水中而崩。其右辛游靡长臂且多力,游振得王,周人讳之。

上揭两则史料均描述了昭王伐楚而卒的经过,就其“主干”和叙事结构来看,与《吕览》之说大体相同。这种古书之间存在“互见”的内容,不排除具有时代较早的某种文献作为史源,也可能是基于一定时期内的共同知识背景或者“公言”。不过,倘若研究者细加推敲,便不难对其可信度产生疑问。

首先,就这些古史传说本身来说,彼此间虽然“主干”相近,但细部内容却多有出入,基本上都经历过演绎和改编的过程。至于它们的主要素材,很可能来源于战国时人的共同知识背景,所反映的也多是同时期人们观念中的古史,其真实性距离信史尚有一定差距,现今我们重新研究商周时期乃至更早的历史问题,自然不能不加批判地视作定诚。其次,据《逸周书·祭公》与清华简《祭公之顾命》记载,曾于临终前对周穆王进行训诫的祭公谋父,其人与穆王之祖康王同辈,是历经昭、穆两世的辅政老臣。揆情度理,此祭公谋父当与随昭王伐楚的祭公是一非二,而《吕览》却说昭王、祭公一同落水而亡,则明显与其他先秦文献的记载龃龉不合。

其实,关于上述《吕览》等书中相关记载的可靠性,自唐代以来便有学者提出质疑,如孔颖达说:

旧说皆言汉滨之人以胶胶船,故得水而坏,昭王溺焉。不知本出何书。

最为关键的是,即便依照《吕览》和《史记》三家注所见诸说,最多也只提及“船人”呈进胶船,而无从寻见“梁败”或“船解”本系楚人蓄意所为的确凿证据。所以,近代史家多将昭王之死归咎于楚人谋害,大致是基于这样的认识前提:昭王是因伐楚而不返,并由此产生的一种演绎推想。

管见所及,目前最早将“昭王南征”与楚国相联系的传世文献当属《左传》。然而细绎相关文字不难发现,其中并无昭王丧于楚人之手的明确记载,至于“昭王之不复”,其实与楚国间的关系也非常模糊。《左传》僖公四年:

楚子使与师言曰:“君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也。不虞君之涉吾地也,何故?”管仲对曰:"……尔贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒,寡人是征。昭王南征而不复,寡人是问。”对曰:“贡之不入,寡君之罪也,敢不共给?昭王之不复,君其问诸水滨!”

怀疑昭王遭楚人暗算的学者,多试图挖掘这段文字中的所谓“隐义”。如竹添光鸿推测,昭王殒身“兹事体大”,楚人不敢承担其过,故多推诿塞责之辞。不过,对于诸侯盟方来说,连“包茅不入”这样的过失,管仲尚可以代表王室直言相诘,倘若昭王确为楚人所害,桓公正可高擎“勤王”旗帜,率领联军钟鼓堂堂、声罪致讨,根本不必先以征取贡纳为名,言及关键之处却措辞暧昧、转弯抹角。杜预曰:“(昭王)南巡守涉汉,船坏而溺,周人讳而不讣,诸侯不知其故,故问之。”《史记·齐太公世家》集解引服虔说亦云:“王室讳之,不以赴,诸侯不知其故,故桓公以为辞责令楚也。”由此可见,春秋时即便如齐桓、管仲者,恐怕也无从认定昭王殒身是否确与楚人有关,只不过联军出师必须有名,遂以此作为伐楚的借口罢了。

值得注意的是,以古本《竹书纪年》为代表的另一系文本,在记载昭王殒身一事时皆冠以“南巡”或“南巡狩”字样,从而与伐楚相区别:

周昭王十六年,伐楚荆,涉汉,遇大兇。周昭王十九年,天大瞳,雉兔皆震,丧六师于汉。周昭王末年,夜有五色光贯紫微,其年,王南巡不返。

上揭引文明确指出,昭王十六年南征的对象为楚国。有学者认为“楚”系“楚蛮”,亦即江汉地区的楚蛮之族,恐怕不合于历史事实。至于昭王不返之事,则发生于十九年南巡途中。《史记·周本纪》云:

昭王之时,王道微缺。昭王南巡狩不返,卒于江上。其卒不赴告,讳之也。

《史记》不釆《吕览》之说,而与古本《竹书》的记载相仿,说明太史公在撰述昭王之事时,很可能也曾面对纷繁复杂的不同记载,至于最终以“南巡狩不返”立说,则应该是他经过审慎取舍的结果。

事实上,出土文献所反映的史实与古本《竹书》完全一致,即昭王在统治后期曾先后两次对江汉地区釆取军事行动。正如史墙盘铭(《集成》10175)所云,第一次是“广惩楚荆”,即昭王率师亲征楚国;第二次则由南宫伐虎方揭开序幕,昭王接踵进行了规模盛大的南巡,亦即所谓“唯奂南行”。于省吾指出“奂”有大、盛之意,在此用作动词,意即张大、拓展了南方的道路。

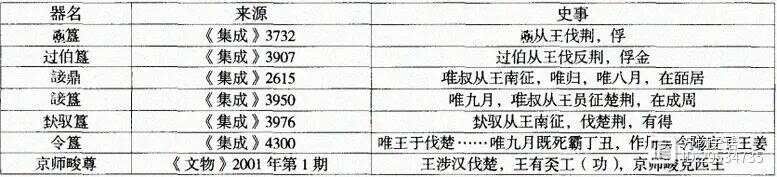

昭王南征楚国之事,在金文中通常记作“伐楚”“伐荆”“伐反荆”或“伐楚荆”,兹将相关内容列表胪列如下:

上揭诸篇金文中的伐楚之役,与古本《竹书》所载昭王十六年“伐楚荆”当系一事,学界对此向无异议。结合“饑“铸作的鼎、篡两铭来看,此次伐楚是自十五年九月自成周出发,到次年丿'月结束战事而归。诸器铭文中或曰“俘”“俘金”“有得”,或云“唯归”,皆表明随行的众多贵族不仅全身而返,还曾俘获战利品并铸器以为荣耀。京师峻尊中的“王有实功”一语,辞例近于《左传》庄公三十一年“凡诸侯有四夷之功”,故这里的“类”字,应即汉水以南的地名。尊铭既言昭王“涉汉伐楚”,并在奕地打了胜仗,则足证此役虽未必以全胜告终,但肯定取得了一定战果。

伐楚之役结束后不久,昭王又命南宫讨伐虎方,同时派臣属先行巡省南方国族、开通道路,进而再次亲自率众南下江汉地区。李学勤、孙庆伟曾结合新出金文,对昭王时期的史事进行了细致的梳理,有力地推进了相关研究的深化。笔者在此基础上参以拙见,根据金文历日信息对昭王南巡铜器试作系联,并列表揭示如下:

所谓“巡狩”,即“巡所守也”,意为天子巡行视察诸侯所守之疆土。通观上表内容可以看出,这一阶段的史事俱是围绕着昭王巡省南土国族展开,同古书所言“巡狩”的内涵若合符节,而与伐楚截然无涉。兹详述之。

首先,诸篇器铭的内容皆为巡省、出使、分封授土等与南巡紧密相关的史事,其中唯一涉及战争的信息仅是南宫伐虎方。“国之大事,在祀与戎”,因而照常理来说,倘若其间有伐楚等重大军事行动发生,同时期的历史记录当不会失载,毕竟在昭王殒身以前,周人对此事应该毋庸讳言。系以“十九年”字样的乍册買由、析尊两铭足以证实,南巡一直持续至昭王末年,故昭王殒身之事只能发生在南巡途中。

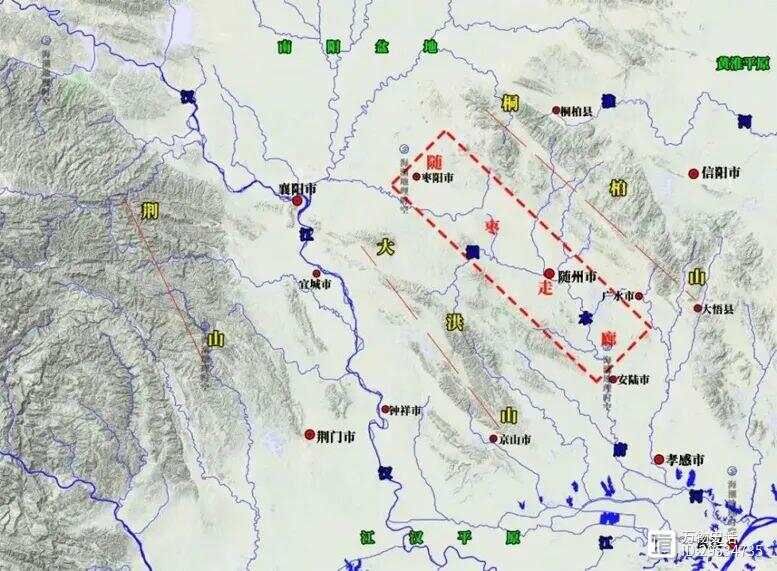

其次,昭王此行途经的曾、鄂等国,其方位皆与伐楚的路线不合。近来,随州叶家山曾侯墓地的考古发掘,证实了西周早期的曾国当位于随州境内。无独有偶,随州安居镇羊子山也相继发现了周初鄂国公室墓群,所出铜器铭文多标识“噩侯”“噩仲”字样,表明同时期鄂国的政治中心就在安居镇一带。众所周知,随枣走廊北倚桐柏山,南临大洪山,自古便是连接南阳盆地和汉东地区的交通干道。既然京师峻尊明确记载,昭王伐楚时曾有涉汉之举,故此时楚国的核心区域只能位于汉南的荆山及其周边地带。也就是说,伐楚的路线当自汉水中游涉汉南下,而不会绕经汉水以东的随枣走廊。所以,昭王此次南略的目的显然不在于征伐楚国,而是与巡狩南邦、慑服边陲有关。

总之,在昭王时期的金文中,凡记载伐楚一事者,相关文字中多可见凯旋之辞,而叙及伐虎方和南巡者,其所载史事则与楚国无关,这一现象与古本《竹书》之说完全吻合。因此,昭王季世的伐楚和南巡,实际上是针对江汉地区的两次军事行动,两者的时间先后顺序清晰明了,其战略目的和所涉方国地理也不相混淆。

需要指出的是,从文字学上来讲,“征”字的本义为远行,“征伐”“征讨”则是该字后起的引申义。西周金文记载昭王伐楚,虽多用“伐”字,亦间或用“征”,或曰“南征,伐楚荆”,足证“征”“伐”二字析言虽有别,浑言亦可通。因此,就古义而言,“南征”一词实相当于“南略”,无疑可以指巡狩南土之举,故《左传》称“昭王南征而不复”,其结局自然以昭王的不幸而告终。然而随着“征”用作“远行”的本义日渐式微,加之去古愈远,昭王季世的相关史事便愈加茫昧不清,故后世每言及“昭王南征”,人们便很自然地联想到昭王伐楚,乃至最终将两者完全等同起来,伐虎方和巡狩南土的来龙去脉遂不为后世所知。

综上所述,昭王时期的铜器铭文与古本《竹书》这两种不同来源的历史文本可以构成互证,表明昭王在伐楚后并未卒于汉水,而是率众返回了北方,继而又发起了伐虎方和南巡等军事行动。至于昭王南征楚国而不返的说法,并不见载于同时期的西周史料,它应该是在后人对古史认知不清的情况下,误将“昭王之不复”和伐楚这两件本无因果联系的史事加以糅合,并通过兼釆杂说、不断演绎而产生的。尽管这一历史叙事,至战国时期已作为一种比较流行的共同知识背景而被纳入文本,但它并不符合历史事实,本质上仍然属于一种层累地造成的古史。

二、昭王南巡的历史地理考察

在以往的研究中,学者们多将“昭王南征”归因于楚国的反叛,或是周人贵族集团对江汉地区铜、锡等物质资源的需求,这些意见均颇有见地。不过,若将昭王季世的伐楚、伐虎方和南巡置于政治地理的背景下加以考察,我们便不难发现,这一系列举措之间的衔接颇为紧密,不宜孤立地看待。

众所周知,周民族与江汉地区族群间的交流由来已久,其初殆可追溯到文王时期。西周早期的成康之世,周王朝的战略重心虽然主要是在东土,却并未放松对于南方的经营。其中较有代表性的举措,即在随枣走廊一带推行分封,陆续建立了“曾”“鄂”等侯国。近来的考古发掘表明,叶家山曾国墓地的年代集中在西周早期,约相当于成、康、昭三世,其上限不早于成王。周初的太保玉戈铭云:“令太保省南国、帅汉,诞殷南。”殷即殷见,乃是周人召集并会见方国、部族首领的一种仪式。由此可知,周王朝在克商不久,便已委派重臣召公爽负责南土经营的具体事宜。

但是,由于随枣走廊北倚淮水流域,南临汉水中游,处在虎方、楚国等众多敌对势力的包围之下。因此,从周王朝南土的政治地理格局来看,昭王只有先征服汉水中游地区的楚国,并将其压制在汉水一线以南,方能保证南北交通枢纽——南阳盆地的安全。虎方为商周时期的南土方国,它与楚国、“楚蛮”在名号、族属、存灭时间及地理方位上均不相同。“虎方“之名始见于殷墟卜辞,西周史密篡(《新收》636)中明确称其属于“南夷”集团,主要活动于淮河上游到汉东地区之间。故昭王在伐楚之役完成后的次年,便命中、静先行开通南土道路,并于沿途设置王居。同时又命南宫率众讨伐虎方,进一步扫除随枣走廊北翼的威胁。据中躯铭文所示,中在完成先遣任务后,又奉命联络今鄂北地区的方、邓诸邦,并且要随行的伯买父率部戍守汉水沿线,从而加强随枣走廊南部的警戒,以备不虞。综上这一系列政治、军事举措,无疑为接踵而来的昭王南巡提供了必要保障,同时也为周人势力控制随枣走廊、钳制淮夷部族,进而深入长江中游地区奠定了基础。因此,昭王时期的伐楚、伐虎方和南巡诸举措作为一个有机整体,应该是西周最高统治者对其南土经营构想的具体实践。不过遗憾的是,随着南巡的失利,周人自立国伊始便力图全面控制江汉地区的战略部署,直至昭王末年仍未能完全实现。

“昭王南征而不复”,历来就是古史研究中一个悬而未决的谜团。由于同时期的史料阙如,而时代越晚,古书对这一事件的描述就越发诡谪,导致历史的真相更加扑朔迷离。我们在此无意对昭王的死因作过多推测,仅希望结合南巡的相关背景因素,谈谈对于昭王殒身地点的一些浅见。

无论是古本《竹书》还是《吕氏春秋》,均明确指出昭王卒于涉汉途中。另据《水经注·沔水》记载,今汉江下游的汉川段有地名曰“死沔”,相传得名于昭王死焉,昭王殒身地点遂进一步得以落实。后世学者翕然从之,似乎没有什么疑问。不过值得注意的是,除“死沔”以外,《水经注》中还提到了多个昭王殒身之处,皆位于今湖北天门东南:

沔水又东迳左桑。昔周昭王南征,船人胶舟以进之,昭王渡沔,中流而没,死于是水。齐、楚之会,齐侯曰:“昭王南征而不复,寡人是问。”屈完曰:“君其问诸水滨。”庾仲雍言:“村老云:'百姓佐昭王丧事于此,成礼而行,故曰佐丧。’左桑,字失体耳。”沔水又东合巨亮水口,水北承巨亮湖,南达于沔。沔水又东得合驿口。庾仲雍言:“须导村耆旧云:’朝廷驿使合王丧于是,因以名焉。’今须导村正有大敛口,言昭王于此殡敛矣。”沔水又东,谓之横桑,言得昭王丧处也。沔水又东,谓之郑公潭,言郑武公与王同溺水于是。余谓世数既悬,为不近情矣。斯乃楚之郑乡,守邑大夫僭言公,故世以为郑公潭耳。沔水又东得死沔,言昭王济沔自是死,故有死沔之称。

不难看出,这些关于昭王殒身地点的说法,其实多来源于“齐东野语”之口耳相传。至于将两周之际的郑武公和昭王牵扯到一起,更属无稽之谈。甚至郦道元也觉得无所适从,只能感叹“千古芒昧,难以昭知,推其事类,似是而非矣”。我们又如何据此言之凿凿。其实,倘若结合先秦时期江汉平原的自然环境、交通路线以及南巡行程等因素来看,《水经注》的上述记载恐怕也值得商榷。首先,从历史地理的角度来说,今湖北天门至汉川段的汉水下游一线,在先秦时期并不适宜展开大规模军事行动。谭其醴指出,今湖北孝感西南、汉水以北的天门、汉川之间,在春秋中期以前属于汉北云梦泽的范围。其间地势低洼、湖沼众多,罕有聚落和交通线分布,以车马为交通工具的周人师旅若要穿行上述区域,势必极为不便。另据北京大学藏秦水陆里程简册的记载,直到秦代,自南郡江陵(今荆州)到沙羡(今武汉西南)的东西陆路干道,仍需绕经古云梦泽以北的竟陵(今潜江西北)、安陆(今云梦)、武阳(今黄陂境内)等地。这便足以佐证谭其骤的精辟论断。进一步讲,今湖北潜江以南、洪湖以北的江、汉之间,在先秦时期同样属于平原一一湖沼形态的地貌景观,古夏水等众多水道穿梭其间,云梦泽的主体部分也位于这一区域内。据学者研究表明,该地区中存在平原的部分,仅限于今荆州以东的荆江三角洲和长江城陵矶到武汉段西岸的狭长地带。也就是说,即便昭王一行能够自天门一带顺利涉汉,可要继续前行,便须纵贯浩瀚的云梦泽区,如此则不但对周人师旅的大规模行动无益,也有悖于昭王巡省南土的初衷。

其次,先秦时期汉东地区的各级聚落和交通路线,大体沿大洪山以东、云梦泽以北的今随州——安陆——黄陂一线分布,足以提供我们关于昭王南巡路线的启示。相较先秦遗址稀少的云梦泽区而言,近年来在湖北孝感、黄陂地区的滾水、漫水沿岸,陆续发现了丰富的商周时期遗存。其中,最具代表性的当数长江北岸的盘龙城遗址和浪水之畔的鲁台山西周遗存。盘龙城不仅具有商代区域政治中心的性质,同时带有颇为浓厚的军事色彩,应该是北方商人经略长江中游地区的重要据点。国黄陂鲁台山遗址中“公太史”为姬O所作铜器群的出土,反映出周人自周初便开始通过联姻等方式,以加强与汉东国族的联系和交流。上述商周遗存的地理分布表明,涢水、滠水下游的今黄陂地区,是商、周文化向长江中游传播的前沿区域,也是南北交通干道的重要节点。

第三,就目前的史料而言,昭王南巡的行程中并不见有涉汉的迹象。中甑、静方鼎铭文称,先遣人员在曾国境内设有王居,曾、鄂两地还驻有王师,故昭王南巡势必途经汉水以东的今随州地区。另据中方鼎乙所云,是年十三月庚寅日,昭王继续前进至“寒”地,并在此将“䙐土”赏赐予中。按中方鼎乙是著名的“安州六器”之一,既然“䙐土”是昭王南巡时赐“中”的采邑,那么该地应该就在出土“安州六器”的今孝感境内。南巡的相关诸器中,时间最晩的当数析器。析尊铭称,昭王于十九年六月在“序”地赏赐了“相侯”。这就说明,自十八年末到十九年六月的这段时间内,昭王很可能一直驻足于汉东地区,并通过分封、赐土的方式建立据点。静方鼎曾经提到,昭王命静先行巡省的对象为“南国相”,亦即南土“相侯”之国,应该是昭王策划南巡的目的地之一。李学勤指出,这里的“相”当读为“湘”,在今湖南境内的湘水流域。是说不落窠臼,颇具启发性。

20世纪下半叶以来,湘江、资江下游地区屡有晚商文化的青铜器出土,其中不少还带有“戈”“苒”等常见的商人族氏铭文。在江汉平原的西周早期遗存中,也发现了相当一批商族遗物,其中以江陵万城“北子”器群和黄陂鲁台山“长子狗”器为代表。若结合商周易代的历史背景来看,上述器物的所有者,很可能属于武王克商以后陆续南迁的商人族群。这批南迁的商遗中,有些大致已归附于周人,有些则恃于山川悬隔而叛服不定,遂成为周王朝南方的潜在敌对势力。由此看来,昭王之所以要兴师动众地巡狩南土,并联络湘江流域的王朝边地军事长官“相侯”,恐怕不单纯是为了镇抚方国、拓展疆土,还应该和威服、笼络这批南迁的殷商遗民有关。

综上所述,通过对先秦时期江汉平原自然环境的复原,不难发现《水经注》所载的昭王殒身地点,其实正位于古云梦泽的范围内。同时,根据对汉东地区交通路线分布与南巡目的、行程的分析,也可以推断出昭王应该不会自此涉汉。值得注意的是,云梦泽东北的今孝感、黄陂一带,北上可经义阳三关进入中原,或通过随枣走廊转入南阳盆地,南下涉江则可抵达广大的江南地区,是南北陆路交通线与长江中游的交汇点。因此,昭王一行在抵达汉东地区以后,南临浩瀚的云梦泽区,东有大别山脉之险阻,若要继续巡省南方的湘侯,最合理的选择便是循安陆、孝感之间的交通干道前行,并自今武汉境内渡江南下。

另一方面,传世典籍的记载亦可佐证上述推论的可靠性。实际上,关于昭王殒身的具体地点,不同文本之间明显存在异辞,应该引起足够重视。《左传》僖公四年只笼统曰“昭王之不复,君其问诸水滨”,并未指出具体地点。倒是《谷梁传》僖公四年叙及该事,则书作“昭王南征不反,我将问诸江”。《史记·周本纪》亦云“卒于江上”,与《谷梁传》的说法同出一源,皆明确指出昭王之死与长江有关。我们知道,由于上古时期江面宽阔、风浪不定,加之主泓道周边汉流众多、湖沼密布,故古人渡江颇为不易,在江上航行亦具有较高风险。《史记》称秦始皇巡守至于南郡,“浮江,至湘山祠。逢大风,几不得渡”。由是观之,昭王一行在涉江途中遇险,殆与天气、长江水文等自然因素不无关系。

需要指出的是,《谷梁传》和《史记》皆称昭王卒于长江,这一记载虽然较为合理,但笔者并非要率尔否定其他文本的“涉汉”之说。据北大秦简的内容所示,秦代南郡境内的东西陆路干道须经安陆(今云梦)、武阳(今黄陂境内)等地,并自夏汭(汉水入江口)渡江至于沙羡(今武汉西南)。这就足以说明,古代汉东地区的陆路交通线和长江的交汇点往往位于江、汉之会(也即“夏汭”)。可能正是由于上述原因,导致后人在追叙昭王的殒身地点时,出现看似截然不同而又互不排斥的江、汉两种说法。

三、结语

昭王季世曾针对江汉地区实施了一系列的政治、军事举措,伐楚和南巡是前后衔接的不同史事。铜器铭文与古本《竹书》这两种不同来源的史料可以构成互证,表明昭王在伐楚之后并未卒于汉水,而是率众返回了北方,继而又发起了伐虎方和巡狩南土的行动,并最终殒身于南巡途中。《水经注》记载昭王的殒身地点位于今湖北天门东南的汉水中流,而《谷梁传》和《史记》皆称昭王卒于长江。通过对同时期江汉平原自然环境、交通路线以及南巡行程、目的等因素的分析可知,昭王应该是在今武汉附近的长江沿线涉水而卒。

“昭王南征”一语始见于《左传》,实际上是昭王季世经略南土的一系列史事的统称。战国以降,时人将“昭王南征”片面理解为南征楚国,并以伐楚与“昭王之不复”构成因果联系,形成了一个比较流行的共同知识背景。在经过不断演绎发挥之后,局部的史实“主干”与观念中的“细节”合为一体,进而被不同文本所吸纳。伐虎方和昭王南巡之事由于仅存吉光片羽,遂逐渐不为学界所关注。因此,所谓昭王伐楚而不返的说法,并不符合历史事实,是一个层累地造成的历史认知。

由于某种共同知识背景或“公言”的流行,加之后世的不断“层累”,最终掩盖甚至曲解古史的例子可谓屡见不鲜。顾颉刚作《纣恶七十事发生的次第》,对商纣形象不断丑化的过程加以梳理,通过层层剥茧之法,还原了一个相对真实的商末之君。就周昭王而言,或因为有“南征”不返之事,他的形象在史家笔下似乎也不是很高。不过,春秋贤相管仲倒是对昭王颇为推崇,称赞其“世法文、武远绩以成名”。这一评价虽不免称颂之嫌,但也凝练地揭示出昭王曾有经略疆土的事迹,倒是大致合乎史实。综观昭王季世先后采取伐楚、伐虎方和南巡等一系列举措,改变了周初通过分封、殷见、联姻等手段经营江汉地区的方略,使周人势力大规模地深入并根植于此,进而拓展了王朝的政治版图。这些前所未有的壮举,无疑均展现了昭王对于南土经营的战略构想。

据《尚书·舜典》记载,古代天子“五载一巡守”,每逢巡守之岁,则依次巡省东南西北四方。所述巡狩之制甚为规整,恐怕与史实不尽契合,今之学者就多以理想化蓝图视之。不过,《左传》定公四年言周初封建,称卫国在泰山脚下的“相土之东都”领有封邑,其目的是“以会王之东蒐”。杜注曰:“为汤沐邑,王东巡守,以助祭泰山。”结合《春秋》经传与金文材料来看,伴随着周初大规模的封邦建国运动,成王时期已初步确立了以“东蒐”为代表的巡狩方式,其后的康、穆二王也相继沿袭此法。本文通过对昭王南巡史事的初步勾勒,揭示出巡狩制度在统治者镇抚方国、经略边陲中的作用,这对于深入探讨周代国家形态的特点,无疑具有相应的意义。相信随着新史料的涌现和研究的不断深化,相关历史的面貌定会更加清晰。

简史专栏上古史话|考古发现|分子人类学|古代神话