基础设施的政治|美国TVA的故事(一):乌托邦与治理术

- 综合

- 40秒前

- 218

1934年6月6日,美国新闻界先驱、当时最著名的女记者希科克(Lorena Hickok)用基督教风格的语言,向时任联邦紧急救济署署长霍普金斯(Harry Lloyd Hopkins)报道了自己在东南部地区的国情见闻:“一个沐浴在金色阳光下的应许之地,正从田纳西河谷近日贫穷、肮脏和不幸的灰色阴影中崛起。”[1] 她的考察对象正是罗斯福新政的宠儿——田纳西河谷管理局(Tennessee Valley Authority,TVA)。

富兰克林·罗斯福(Franklin Delano Roosevelt)在1933年正式签署了国会法案,创建了至今仍是全美最大公共电力公司的联邦机构TVA。作为第一批试图把美国从大萧条深渊中解救出来的公共项目,TVA领导了美国20世纪上半期规模最大,也许也是最重要的基建工程,其管辖范围跨越美国东南部的七个州,主要负责设计、建造和管理田纳西河流域内的水坝系统和电力运营,为后来全球主要河流的开发理念和工程建设提供了经验范例。

TVA的范围涉及田纳西州大部和阿拉巴马、密西西比、肯塔基、弗吉尼亚、北卡罗来纳、佐治亚六州的部分地区,流域面积约为4万平方英里,受其影响人口约为600万(1933年)。

长期以来,社会对基础设施的认识多囿于较为局限的工程视角。随着科技与社会研究(STS)的深入,基础设施正成为跨学科研究的前沿议题。历史学、技术哲学、人类学、政治学等不同专业领域的学者,开始反对纯科学思维或纯政策话语的简单稀释,越来越关注基础设施在“治理术”层面的价值,特别是那些渗透并推动基础设施建设、运行和扩展的知识/权力集合。在行动者网络理论和新物质主义的视角下,基础设施愈发表现为一种杂合网络,其中技术与非技术要素摆脱了孤立并置的状态,呈现为环境、经济、政治、社会、文化等多维度的交叠共存。

TVA是观察20世纪基础设施技术政治的典型案例,但并不是“技术”与“政治”两个独立封闭空间的简单连接。与其延续现代主义“科学”与“政治”、“自然”与“社会”、“物”与“人”二元对立的宏观假设,不如在具体的历史中把握杂合网络的增殖、分形与转换。作为复杂技术政治网络的“示踪器”,TVA的理念与实践串联着美国现代性的危机与希望,屹立在环境哲学、技术理性、经济理想、政治承诺、文化信仰、公众消费的交叉点。它连接了以赛亚·伯林所说的20世纪人类历史的两大影响因素:改造人与物的科学技术,以及席卷全球的意识形态浪潮。

一、规划自然:保育主义的遗产

TVA通常被视为富兰克林·罗斯福摆脱经济困境的国家试验,但它并非心血来潮的新事物。从摩门教徒被称为“上帝的河狸”起,一种救赎和改造并行的信仰就与美国水资源的开发紧密结合在一起。环境史学家唐纳德·沃斯特(Donald Worster)的《帝国之河》,详细描绘了现代治水社会在干旱美国西部的形成。[2] 在这片干旱缺水土地上,大规模灌溉的客观需求难以通过独立自治的个人主义得到充分满足,国家凭此契机入场,并在专业知识和技术专家的帮助下,化身为自然和社会改造的总工程师。

20世纪联邦政府对河流综合开发和治理的兴趣,延续了19世纪末保育运动关于人与自然关系的思考和呼吁。该运动的代表人物常常身兼三职,既是生态学家又是技术专家和社会进化论者,他们不仅认识到人与自然的依赖适应关系,还积极将环境保育议题引入公共政策讨论。通过实地调查和政治游说,他们主张由联邦政府而非私人公司实施国家对各种自然资源的整体规划。其中,美国地质学家约翰·鲍威尔(John Wesley Powell)和林业科学家吉福德·平肖(Gifford Pinchot)的理念与实践,与田纳西河谷管理局的规划原则最为密切。

约翰·威斯利·鲍威尔

吉福德·平肖

自1869年起,探险家兼地质学家鲍威尔前往美国西南部峡谷和河流展开实地调查。作为19世纪末美国西部流行的“雨随犁至”(rain follows the plow)气候学理论的反对者,他认为农业的价值来自水而非土地,缺乏降水将严重妨碍农业生产力,农民的土地也将失去价值。鲍威尔通过调查发现,广大西部地区的干旱既有气候原因,也有私有水权制度引发的社会原因。在西进运动时期,个人的拓荒冒险匹配了宽松的私有化政策:依据古老的河岸权制度,土地所有者有权获得毗邻区河道的水资源。这种先占先得的平等权,刺激了私人企业对大小溪流的争夺,零散和粗糙建造的灌溉设施造成了大量的水浪费,加剧了本就干旱少雨的西部地区资源分配不均的问题。

鲍威尔在1878年发表的《美国干旱地区土地调查报告》中指出,增加供水量和扩大灌溉面积是解决西部干旱地区用水紧张的主要手段,并提出以分水岭地区为基础的灌溉系统概念。增加蓄水量需要在干流修建大型堤坝,但在现实中,各支流上的灌溉点大多归私人所有,水资源开发呈现出分割截断式的格局。他在报告中强调,水权应该与土地所有权保持一致,否则拥有土地所有权的个体农民依然会受到垄断水资源的私人公司的压迫。[3] 这份报告的直接产物是1879年成立的美国地质调查局。鲍威尔在履职第二任局长后,便制定了全国统一地形测绘以及在西部兴建水利设施的联邦政府计划。1902年成立的美国垦务局,将他对西部水资源的开发设想变为现实,科罗拉多河上著名的胡佛大坝就是其代表作。

美国首任林务局局长平肖,同样倡导实施全国自然资源的科学管理。他特别重视森林与国家福利之间的关系,希望在美国建立前所未有的“科学林业”。这里的“科学”蕴含着一种充分合宜地利用自然造福公众的工具理性,它关心如何能为大多数人的最大利益持续地开发各种资源。平肖不仅热爱林木培育,还关心与林业相关的土地、矿物、溪流、农业、渔业、畜牧业等其他领域,并深刻意识到许多看上去独立的资源管理问题,其实蕴含着某种统一性。因此,他希望联邦政府设立一个中远期的大规模协调管理机构,在全国范围内管制各种资源的培育和开发。在他看来,对自然资源私人垄断的自由放任阻碍了利用的效能和可持续性,其浪费和危害并不亚于破坏自然本身。

在环保功利主义的引导下,鲍威尔和平肖批评贪婪和无知对自然平衡的破坏,强调一种资源的利用效果很大程度取决于它与其他相关资源的协同程度。保育运动也宣扬了一种带有社会工程色彩的技术政治信念:理想的社会秩序可以用技术手段实现,科学家和工程师凭借专业知识的辅助,应当且能够对有限资源的有效持久利用做出正确决策;相较于商人,他们设计的政策更能为公众带来普遍利益。这种理念明显与传统的自由放任不同,它批评个人的短视行动,主张由政府实现技术专长、人民福利与科学规划的和谐统一,它甚至从美国政治架构中汲取合法性。正如平肖在其代表作《开辟新天地》中所说:“‘合众为一’(E Pluribus Unum)既是我们政治事务的基本事实,也必须始终是处理自然资源的基础。许多问题汇聚成一个伟大的政策,就像各州汇聚而成为伟大的联邦。” [4]

作为西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt)总统的核心智囊团成员,平肖关于资源管理的主张推动美国在1907年成立内陆水道委员会,首先向广大公众提出了“流域综合治理”的构想。26年后,该理念被田纳西河谷管理局继承。1933年5月18日的TVA法案规定,该局必须整体规划田纳西河及其邻近地区自然资源的使用、保护和开发,包括改善通航、提供防洪、开发水电、保持水土、改良土壤、控制疟疾、生产肥料、城镇规划、开发娱乐区等多项具体任务。“流域”在此既是一个科学术语,也是该机构得以成立的理由,它是由干支河流、分水岭、集水区和排水区共同组成的广袤地理区域。作为一个基于水文特征和自然地形而非行政边界划设区域的专业组织,TVA拥有连接专业知识、物质力量与政治支持的权力,无论在管辖范围还是项目执行力上,都远胜之前的联邦机构。

为了实现河流与土地、农业与工业、人与自然的协调发展,TVA由总统在参议院建议和同意下任命的三人董事会管理。由于不隶属于任何联邦行政部门,它可以直接雇佣、训练与管理项目所需的专家和工人。新的管理模式抛弃了因私人所有权和各州州界把河流分割为段的传统,致力于把水力开发变成国家事业。TVA的自然规划原则可总结为以下三点:第一,必须整体地看待河流及其相关的地理资源,部门结构的设置应导向综合决策和多任务行动;第二,自然形成的“流域”既是家园又是改造对象,人的角色同时被置于自然之中和自然之上;第三,原有的自由放任方式不仅是草率和荒谬的,更是一种无法改善地区经济的可怕浪费。

在Joseph L. Parrish创作的宣传漫画中,TVA的流域图被描绘为一支紧握电力的健壮手臂“The Vital Arm”(至关重要的臂膀),漫画引用了罗斯福第一次就职演说的名言:“Nature still offers her bounty and human efforts have multiplied it. ”(大自然依然慷慨,人类的努力使之倍增)

二、辩护民主:电力政策的博弈

通航向来是过去田纳西河开发的首要目的,因为这里是连接东海岸与西部的主要商业水道。随着电力在工业应用的普及,人们愈发认识到蓄水发电的经济和军事价值。联邦政府在1916年阿拉巴马州一个名为“肌肉滩”(Muscle Shoals)河段附近置地建造大坝,那里水位突降产生的急流不利于船只航行。政府蓄水筑坝的主要目的是生产一种美国当时急需的化学品——硝酸铵。它既含有南方棉花种植必需的氮,也是第一次世界大战期间炸药的基本成分,其生产工艺需要充足且便宜的电力供给。

为了满足对硝酸铵的需求,美国的农业利益集团和军方联合起来,在1916年国防法案中加入第124条款,授权伍德罗·威尔逊(Thomas Woodrow Wilson)总统调查硝酸铵“最优良、最廉价与最可用”的生产方法,授权政府雇用官员机构在任何河流或公共土地上建造、维护和操作水坝、发电站和化工厂。鉴于战争在新项目投产之前业已结束,如何处置“肌肉滩”遗留的尚未完工的大坝、工厂等政府资产,便成为公共利益与私人利益博弈的起点。

20世纪20年代爆发了一场关于这些资产的归属与未来用途的争论。1921年,汽车大亨福特(Henry Ford)拟用500万美元收购当时正在建设中的大坝来制造化肥和开发城镇,其他电力公司也纷纷提出收购或租赁方案,但均因报价过低和用途低估被国会否决。内布拉斯加州参议员乔治·诺里斯(George W. Norris)在该问题上发挥了关键作用。他在1922至1928年间持续提案,劝说国会将政府资产交由联邦化学公司、农业部或优先考虑公共机构的电力公司来经营。

随着1924年威尔逊大坝的竣工,诺里斯参议员开始在提案中提及建造输电线路的授权,以便政府广泛分配这座大坝生产硝酸铵后剩余的澎湃电力。他深刻意识到,只有保障产销电力授权的同时具备建造输电线路的能力,公共机构才有可能争得电力政策的主导权。尽管提案屡被否决,但诺里斯参议员的坚持不懈,直接影响了后来TVA项目最大政策推动者与声望获益人富兰克林·德拉诺·罗斯福的意见。

被誉为“TVA法案之父”的诺里斯参议员的纪念邮票,背景是1936年落成并以他命名的诺里斯大坝,罗斯福曾评价他为“the gentle knight of American progressive ideals”(美国进步理想的温和骑士)。

随着1929年股票市场的崩盘,投资人对以电力大亨英萨尔(Samuel Insull)为代表的美国私营公用事业逐失信任。试图竞选总统的罗斯福借此机会开始宣讲“新政”理念,猛烈抨击胡佛政府漠视电力监管的消极态度。基于自由竞争优于政府管制的政治立场,胡佛认为联邦政府不能直接与私人能源生产商竞争,因此主张把“肌肉滩”的剩余资产出租给私人公司。而罗斯福则坚持电力是人民应得的公共资源,在1933年4月10日呼吁国会批准TVA项目的讲话中,他公开且明确地把电力本身、电力开发及配电问题视为一个根本性的国家问题。

罗斯福担任纽约州州长期间,便在好友诺里斯参议员的帮助下,批评大型控股公司谋取高价电费。他在演讲中常使用莫里斯·库克(Morris Cooke)的术语。库克是与泰勒齐名的科学管理研究者,同时也是吉福德·平肖特在宾夕法尼亚州制定电力计划的工程师,他所构想的大电力(Giant Power)计划与罗斯福设想的全美四大水电计划遥相呼应。在1932年俄勒冈州波特兰市的演讲中,罗斯福曾把东北部的圣劳伦斯河、东南部的田纳西河、西南部的科罗拉多河与西北部的哥伦比亚河的政府水电计划命名为“国家标尺”(national yardstick)。

自1888年鲍威尔由国会授权进行灌溉调查起,反对意见就以“渐进的社会主义”(creeping socialism)为名,批评任何政府资助的大坝或水库项目。对TVA来说,这种声音代表了经济危机发生后私人电力行业及其利益同盟的质疑。1933年法案的签署并未终结公私电力政策的争议,反而各类诉讼、诋毁和禁令阻碍了TVA成立初期的运营。批评者表示他们并不反对政府积极承担诸如保持水土、控制洪灾和改善通航的项目工程,而只反对政府用纳税人的钱修建用于发电盈利的大坝,不仅因为田纳西河谷地区经济欠发达、建设成本高昂,还因为这种“新政”放任了政府对自由竞争原则的压制,进而把美国领向集权主义。

在私人公用事业的持续反对下,TVA的支持者清楚认识到,为了广泛赢得公众支持,急需一种面对指控时自我辩护的非精英主义话语。这个强大的武器就是“民主”。关于TVA的各种舆论宣传突出表明了两个论点:第一,工程师、建筑师和电力专家的工作包括整个公共电力政策始终立足人民的利益,建筑工人、商人和农夫都能充分认识到大坝对他们自身和后代的好处;第二,民主制度下的大规模规划不仅是可能的也是有力的,伟大的国家工程可以用不同于纳粹德国或苏联的方式而建设。这种民主话语渗透在TVA的理念与实际架构之中,包括一种被称为“草根哲学”(grassroots)的基层组织管理模式。[5]

TVA董事大卫·利连索尔(David E. Lilienthal)1944年出版的畅销作品《民主在前进》。

民主的辩护也通过其他媒介表现出来。这首先反映在该机构的标志之上,紧握住红色电力符号的蓝色拳头下面写着TVA的口号—— “全民用电”(Electricity for All)。其次,在大坝内部,发电厂房横梁上也装饰有“为美国人民而建”(BUILT FOR THE PEOPLE OF THE UNITED STATES)的巨型刻字。此外,为了赢得田纳西河谷人民的好感,TVA还积极将电力应用于本地居民传统手工业的振兴。1935年诺里斯镇模范社区设立的陶瓷研究实验室,就是一项用电窑助力该地区高岭土烧瓷业的说服策略。那些印着现代技术符号的手工陶瓷制品产生了奇妙的联结感,比如侧面画着电线塔和大坝图像的茶壶茶盘,以及装饰有电灯和发电机的书挡。

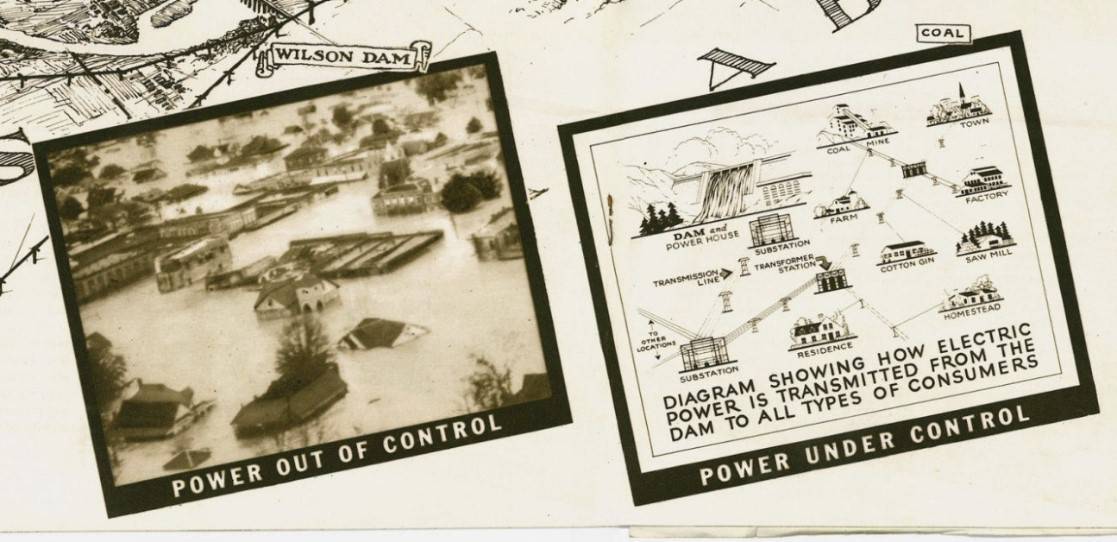

三、体验进步:技术力量的神话

TVA还积极运用进步主义的叙事串联了美国的过去、现在与未来。在发电机功率、电线里程、用户数量等数字语言之外,以水利和电力技术支撑的进步感也常常通过神话的讲述方式呈现。例如,TVA宣传影片的叙事结构就有意与19世纪的先驱者联系起来,暗指过去在新大陆上依靠斧头、步枪和犁的拓荒精神,如今正在被当代的工程师用挖掘机、推土机、电铲继承。为了表达TVA对自然力量的驯服,宣传册上常常并列放置两张图,用来解释流动的水如何被转化为人民的仆人:一张是肆意冲毁土地和家园的水灾照片,一张是高塔和电线串联起来的电网示意图,二者展示了“不受掌控的力量与受控制的力量”的对比。

TVA的宣传小册子《迈向一个电气化的美国》(Toward An Electrified America)的插图。

通过把早期的河谷描述为失去的伊甸园,大坝在河流中造成的物理“截断”,被一种历史的连续性弥补。作家兼经济学家斯图亚特·蔡斯(Stuart Chase)在参观TVA专题展览后写道:“从大烟山到肯塔基州的低地,流动的田纳西河跨越了像英格兰一样大的盆地。我们的先祖发现了它,定居下来,热爱它,然后开始破坏它。随着犁和火的使用,大自然微妙的平衡被破坏了。土壤大量流入大海。森林被洗劫和烧毁。水的财富被人为的洪水冲走了。八年前,山谷人民和美国政府共同努力扭转这一悲剧,并再次与自然和解。田纳西河谷管理局是他们执行这次任务的代理人。” [6] 这里丝毫感受不到混凝土或电线塔等现代技术的突兀,相反只有TVA作为连接过去和未来搭建的神圣性桥梁。

1941年4月30日至6月7日, 纽约现代艺术博物馆的TVA建筑与设计展览。展览以图表、照片、影片和比例模型的形式展出大型水坝的坝体、船闸、起重机、发电厂房、访客中心等建筑。

在这些宏伟现代混凝土建筑的内部,也有精心引导参观者的公共艺术作品。例如,位于田纳西州东北部的布恩大坝创建于1952年,在其访客中心布置着一幅极有代表性的壁画。这幅壁画从构图的左侧开始,向观众展示了三个重要的男性形象:最左边的丹尼尔·布恩(Daniel Boone)戴着标志性的浣熊皮帽子,是美国家喻户晓的著名拓荒者与探险家;居于壁画中间的人物是正在指挥工程建设的TVA工程师;而最右边的男人则是在大坝竣工后捕鱼的渔夫。三个人之中只有布恩的脸是侧向观众可见的,他手中的枪被工程师手中的技术图纸以及渔夫手中的鱼竿和渔网所取代,象征着从拓荒先驱、技术专家再到休闲爱好者的身份转型过程。

布恩大坝访客中心的壁画,由TVA聘请的专职艺术家罗伯特·伯德威尔(Robert Birdwell)创作,具有丰富多彩的现代风格。

这幅由短篇故事拼接而成的壁画精心安排了观众的视觉轨迹,用电影场景的方式汇聚了不同时代的主人翁,召唤出游客与TVA自身历史以及美国国家历史的现场共鸣感。从视线引导方向来看,与19世纪带领人民穿越荒野向西迈进、走向安全和繁荣的原始人设不同,壁画中的布恩并不是积极开发田纳西河的中心人物,他的角色功能更像是介绍故事背景。历史英雄没有将他的追随者引向西部走向乐土,相反他站在壁画的左边,以朝向东边的身形姿态延续了TVA对“美国式现代化”道路的续写。传统和现代的元素在此交相辉映,以一种古典但方向相反的形式延续了“昭昭天命”的剧情。

相较于通航和防洪,发电才是TVA最具现代性的功能,正是电力为白白流掉的水和无所事事的人带来了新生。在TVA的叙事语言中,出于可运输、可分割与普遍适用等特点,电不仅是人类力量的倍增器,也是广泛增加社会福利最有前景的能量形式。在1936年第三次世界电力大会及其国际大坝委员会第二次会议上,罗斯福作为东道国代表,就明确地从社会变迁的角度指出电力相较于蒸汽的优势。他将蒸汽机与工业革命联系起来,却将电力与社会革命联系起来。这种对能源技术优势的论证蕴含着政治承诺,他对电力的赞许直指蒸汽时代因工业集中导致的垄断,他批评私人电力行业的墨守成规和无视社会效益。

鉴于光的比喻,电的进步性也经由一种传统的基督教式语言表达出来。南方盛行的基督教救世主义语言,是TVA解释公共电力政策为何能带来社会正义的重要手段。在一本名为《上帝之谷》的文学作品中,田纳西州人民的救赎与基建工程纠缠在一起。该书用圣经式的写作风格将TVA的工程师比作“传教士”,在“闪电照亮了世界”、“南方的希望”等箴言式标题下,把“应许之地”和“国家规划”串联起来。在本书的结尾处,还以寓言的形式策划了一场上帝与撒旦的对话,内容大致是撒旦不相信人类能改过自新不再破坏生态,而上帝则从TVA的工地那里看到了人类还有希望,因为工人正在“以上帝喜欢的方式移动水和制造光”。[7]

为驳斥私营电力行业的批评质疑,TVA急需把电力从奢侈品变为必需品。鉴于电力无法大量存储的特性,关键不是去建造更多水坝、发更多的电,而是刺激更多消费与更低发电成本之间的积极循环。换句话说,电力用得越多费用就越便宜。该策略预告了电力将要流入的地方,开启了田纳西河谷地区的农村电气化运动。TVA通过复制电力大亨英萨尔和福特的商业模式,利用降低价格、积极宣传和开拓新市场的组合拳政策刺激电力需求的增加。1933年12月19日,由董事大卫·利连索尔(David E. Lilienthal)筹划的家庭和农场电气化局(Electric Home and Farm Authority, EHFA)通过罗斯福总统的行政命令成立,该机构专门负责刺激低收入群体购买生产和生活电器。

作为TVA的金融部门,EHFA用提高购买力的方式开拓电力消费市场,包括提供低息贷款或补贴、向通用电气等制造商订制廉价精简版电器型号、建设示范家庭和农场等等。其中,家用电器构成了投射与延展大型基建项目进步主义体验的连续体。电灯、电冰箱、电炉、电动挤奶器的琳琅满目,不仅承载着“美国式现代化”的价值体系,也深远地引发了一场鼓励能源密集型消费的日常生活革命。在大坝所在的市镇,装备有新型电气化设备的模范房屋形象古朴但功能现代,电力在此空间内被转化为洗涤、熨烫、照明、取暖、烹饪、制冷的各式器具,不仅是时尚、卫生与便利的象征,也是通过技术手段彰显时代进步和制度优越的证据。

TVA的标志被印刻在精简版高性价比的家用电器型号之上,鼓励消费者提高用电量。

余论

在罗斯福新政的“字母汤”中,TVA无疑是一个特殊而意义深远的存在。1933年,年轻的美国记者詹姆斯·艾吉(James Agee)在为《财富》杂志撰写的专题文章中,便使用了“乌托邦”的概念表达了他对TVA 项目的热情。作为一场在区域治理层面强化国家力量的试验,该机构以水电基础设施建设为核心,把经济危机的解决方案寄托于一种汇聚环境、经济、社会、文化的改造工程,为基础设施的技术政治议题提供了充分的例证。

首先,TVA继承了保育运动积极开发和利用自然的环境哲学。在资源综合管理理念的指导下,整体而长远的政府规划深刻改变了田纳西河流域的社会地形。就打破州界的国土治理而言,田纳西河谷管理局的重要性堪比美国20世纪50年代修建的州际公路系统。其次,为了平衡各类专家与技术官僚的精英主义话语,TVA通过呼吁实施公共电力政策,把“人民利益”和“基层民主”的概念全面引入与私营公用事业集团的博弈之中,这类辩护广泛使用有形媒介载体,为农村电气化运动以及“新政”赋予政治合法性。此外,进步主义的意识形态连接了基督教与西进运动的叙事元素,将现代技术与社会更新联系起来,最终通过消费市场的刺激,创造了一个植根于日常生活的现代意识形态图景。

对TVA技术政治网络的追踪,也为我们思考国家利益的物质性延展打开了全球化的空间。二战结束后,基础设施援助开始以“发展”为名正式成为美国外交政策的重要组成部分。为了帮助美国打造全球领导者的国际形象,TVA逐渐从游客参观景点转型为正式的专家训练所,有组织地接待和培训了其他国家对大型水坝感兴趣的技术人员。凭借着流域综合治理的理论,以及借助国家力量推动区域经济社会发展的实践,TVA的经验被描绘为一条战后建设新世界的坦途。在与苏联竞争世界霸权的冷战时期,TVA模式的全球增殖深刻参与了以美国为主导的国际话语权秩序,也让水利和水电基础建设日益成为美国向世界投射意识形态愿景和影响力的地缘政治工具。[8]

参考文献:

[1] Lorena Hickok, “Letters from the Field: Reports on the State of the Nation,”

[2] [美] 唐纳德·沃斯特:《帝国之河:水、干旱与美国西部的成长》,侯深译,南京:译林出版社2018年版。

[3] John Wesley Powell, Report on the Lands of the Arid Region of the United States, Washington: Government Printing Office, 1879, p. 41.

[4] Gifford Pinchot, Breaking New Ground, Washington: Island Press, 1987, p. 324.

[5] David E. Lilienthal, TVA: Democracy on the March, New York and London: Harper Brothers Publishers, 1944, p. 75.

[6] Sarah Newmeyer, The Museum of Modern Art Press Release 325220, April 28, 1941, p. 3.

[7] Willson Whitman, God's Valley: People and Power Along the Tennessee River, New York: Viking Press, 1939, pp.304-305.

[8] Finer Herman, The TVA Lessons For International Application, Montreal: International Labour Office, 1944.