“衰殘絕望中的美麗光彩”——李商隐詩中生命悲感的審美藝術特色

- 文化

- 2年前

- 258

李商隐(約813年-約858年),字義山,号玉谿生,懷州河内(今河南沁陽縣)人。晚唐著名詩人,和杜牧合稱“小李杜”。是晚唐乃至整個唐代,為數不多的刻意追求詩美的詩人。擅長詩歌寫作,骈文文學價值頗高。其詩構思新奇,風格秾麗,尤其是一些愛情詩和無題詩寫得纏綿悱恻,優美動人,廣為傳誦。但部分詩歌過于隐晦迷離,難于索解,至有“詩家總愛西昆好,獨恨無人作鄭箋”之說。

在李商隐的詩作中,我們經常可以覺察到,詩人面對自我生命的憂情怆懷,不僅有一種自覺的意識,而且是以距離觀照其凄恻悲感,同時能以“賞”的态度觀看衰殘。下面我們來看看李商隐詩中生命悲感的審美藝術特色!

以“距離”觀照生命的悲情哀感

從作者與其情感之間的距離來觀察商隐詩,确實可以發現李商隐對于自己的深憂苦慮,不隻是深陷其中,他還以着某一程度之理性自覺的态度“望着看着”,以着某一距離來審視觀照。換言之,李商隐是以接近審美的态度來面對他的情感的。

在李商隐的詩作裡,他有時是以“望着”哀愁,甚至理性地觀照自己在悱恻悲凄的情境中,來面對生命中種種的怅惘寥落。我們可以在《暮秋獨遊曲江》這首詩裡看到此種傾向:

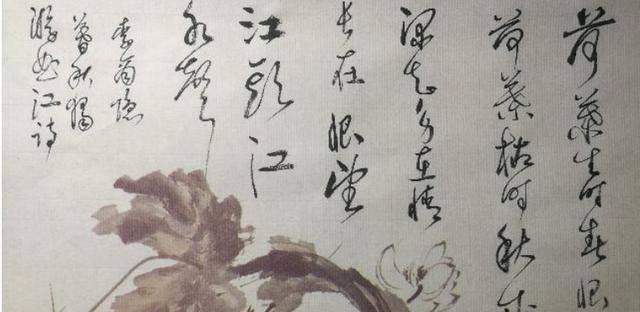

荷葉生時春恨生,荷葉枯時秋恨成。深知身在情長在,怅望江頭江水聲。

詩人于暮秋時節來到曲江這個遊覽勝地,卻環繞“恨”與“情”抒發詩意。首兩句“荷葉生時春恨生,荷葉枯時秋恨成”,表現出詩人從歲首至年終都感到情緒低落的心緒狀況。春天是生命萌發之時,萬物欣欣向榮,此時衆人大都感到愉悅歡快,然而詩人卻在此一時節感覺自己内心開始萌生一種“恨”意。而秋天是生命開始衰頹之際,花草萬物由青翠繁盛轉向枯萎衰敗,一般人面對此情此景大抵隻是感到惆怅,但詩人卻說此時他心中萌生的“恨”已到了“成”的階段。“成”有完成、成蔭、成熟之意,它的主詞通常是正面的事物,然而詩人所“成”的卻是“恨”。

言下之意,好像他的生命是一種完成“恨”的軌迹。可以說,原本隻是一種情緒狀态的“恨”,對于李商隐而言,卻像是生命的一種狀态與軌迹。此外,由于季節由“春”而“秋”,是年年不斷往複的循環,因而此“恨”伴随這些季節發展,似乎暗示“恨”也内化為詩人生命的一種内在的循環了。為何李商隐的生命内裡總是循環着一種“恨”?“恨”在此指什麼?“恨”一般是指“怨恨”,但在此是指“不如意”或“遺憾”。對于李商隐而言,應是指他有所追尋後的落空。正因為對愛情的執着與滿懷政治抱負的追求,以及不斷追尋而有的落空,因此詩人的生命充滿不如意與缺憾。

末兩句“深知身在情長在,怅望江頭江水聲”也饒富深意。字裡行間暗示出詩人也曾想要甩開那種不斷悲哀與失望的生命軌迹,但是他似乎已自覺到那“恨”已經烙印于他内在的生命中,既無法甩開這些愛恨情愁,因而最後隻能“怅望江頭江水聲”,以美感來觀照殘缺的生命。

『望』字便代表着李商隐對于生命所采取的态度:對于殘缺生命的美感式觀賞。不隻是直接領受殘缺的生命,甚至是轉而病态的欣賞這種殘缺美。”詩人将悲哀與遺恨化為藝術觀照的對象,既是春榮秋枯的荷葉,又是澎湃的江濤聲。于此,他内心的悲愁幽怨似乎被客體化與藝術化了。

李商隐詩一方面展現與悲劇相始終的生命基調,但同時他的悲傷已升華為被觀照的客體。在商隐詩裡,悲怨憾恨并非隻是一種情感的狀态而已,有時甚至被轉為面對困境的一種“态度”。

将“悲哀”升華為“藝術化的審美客體”

在商隐詩所用的譬喻中,可以看到其情感常被化為具體對象,甚至成為藝術客體進而被觀照。從藝術手法上說,這自然是因為李商隐在其愛情詩裡,往往喜歡淡化事實,用藝術的感覺與比喻觸動人心。但更深入地思考,雖然譬喻是一種修辭技巧,但是讀者可以強烈地感受到李商隐的生命已融入那作為“喻依”的藝術品中。

以李商隐《無題四首》其二為例:

飒飒東風細雨來,芙蓉塘外有輕雷。金蟾齧鏁燒香入,玉虎牽絲汲井回。賈氏窺簾韓掾少,宓妃留枕魏王才。春心莫共花争發,一寸相思一寸灰。

首聯“飒飒東風細雨來,芙蓉塘外有輕雷”點出時節是春季,迷蒙的細雨随着飒飒的東風飄來,在芙蓉塘(荷塘)外傳來了陣陣的輕雷聲響。此春景可視作詩中主角所處的環境,但因為寫得有些飄渺凄迷,撩人愁緒,因此也烘托出詩人内心淡淡的迷茫與哀愁。此外,風、雨、雷等意象在傳統文獻中都常用以表現懷人的等待心境,因此這兩句的風、雨、雷等自然景物似乎有烘托詩中女子懷念和等待情人的心情,有着對于相知相悅之情意的一種向往。關于“金蟾齧鏁燒香入,玉虎牽絲汲井回”二句,各家多有異說,推本究源,它基本上可能寫女子幽居孤寂的生活情景以及内心的惆怅。

尾聯“春心莫共花争發,一寸相思一寸灰”則表現出詩人對于這份情感的理性思索與距離觀照。就因為愛得刻苦銘心,但在情感上卻隻能暗通私意,因而這份相思之苦必定異常深刻而痛苦。詩人特以副詞“莫”字來加強否定,表示出自己對感情的理性思索。詩人認為此一令内心翻騰的戀情必須加以節制,千萬不要讓它與春花一起競相怒放。因為如果讓這份感情如春花般盡情綻放抒發,恐怕隻會随着每一次的相思而失望,任憑愁腸百轉也無法改變什麼。這兩句話一方面表達出李商隐對于愛情的理智分析思考,但同時在“相思”與“一寸灰”的相互比喻裡,也可以感覺詩人的相思悲情被化

為一種藝術客體被理性觀照着。詩人不僅将“春心”比做可見的“花”;也将内心看不見的“相思”化作可見的“灰”,同時還以“一寸”量化這種内在情感,使之成為具體可感的質量存在。讀者彷佛可以看到詩人的情感與生命融入那燭火中,每相思一分就可看到一寸的灰燼,生命也慢慢地跟着燭灰銷盡。随着燭身與灰燼之質量的具體增減,李商隐不僅像是觀照藝術客體般地看着自己的情感,同時在燭光的漸息中彷佛也在看着自己的生命一點一滴地在受到煎熬耗損。

綜觀而論,在李商隐詩裡,他一方面像是深深陷入情感的泥淖中無法自拔,但是卻又将内心的悲哀情感比化為可視可感的藝術客體,以着距離來觀照審美。這些美麗的藝術客體似乎妝點了他内心的酸辛悲愁,在這些閃動淚光的藝術客體中,可以間接地透視到詩人内心美麗的哀愁。可以說,李商隐對于情感,既将之化身為那藝術客體,而又能以距離來審美觀照。正是這種既“入乎其内又能出乎其外”的審美心理,才得以創造出一獨特的藝術心靈世界,也使李商隐在面對重重悲情中,能夠有足夠的力量支撐下去。

抒發憂郁的“快感”:以“賞”的态度觀看衰殘

在商隐詩中有一種相應的現象是,他常以“賞”的态度觀看衰殘。而當我們以“賞”的态度面對某一對象時,總有幾許“快樂”或“快感”的成分在其中,因此可以說李商隐在沉湎或耽溺于痛苦的狀态中,其實也伴随幾許“快樂”或“快感”,是心理得到治療與情緒升華的一種過程。再者,在欣賞衰殘蕭飒之景象這個面向上,李商隐常将時間放在深夜的時刻,特别于夜深人靜的時分欣賞衰殘,似乎也有意突顯出,他自己面對衰瑟之景有着比别人格外清醒的自覺性。

此外,李商隐對于衰殘蕭疏之境的欣賞态度還可以放在身處邊緣的處境上來觀察。或許因為緻力追求幸福,但卻屢經波折,一直身處于邊緣位置,李商隐才能一層一層地深入了解衰敝凋萎之物,進而憐惜欣賞殘弱飄零,并從中一層層地翻出獨特的心靈境界。以“賞”的态度來面對慘淡衰頹的事物與生命,表現出對于衰殘事物的無限憐惜之意,可以看李商隐的《花下醉》這首詩:

尋芳不覺醉流霞,倚樹沉眠日已斜。客散酒醒深夜後,更持紅燭賞殘花。

首兩句“尋芳不覺醉流霞,倚樹沉眠日已斜”,透過醉酒與沉眠兩個情狀曲折地暗示詩人對于“花”的心醉與癡迷。詩人寫自己遊春賞花,飲酒助興,不知不覺地喝醉了。當他倚着花樹,沉沉睡去之時,已是紅日西斜下山的時刻。雖然短短兩句,但其中幾乎每一個字詞都暗示詩人對于花的賞愛癡迷,可謂筆法缜密。首先,“不覺”二字暗示詩人完全陶然沉醉于美景中,為着好花沉醉癡迷,因而不察現實狀況之改變。緊接着“醉流霞”三字,“醉翁之意”并非因酒,所陶醉者其實是花,也表現出詩人愛花之雅興。此外,第二句的“倚樹沉眠”也透過迷醉之态暗示詩人對于好花的眷戀之情。“日已斜”則突出倚樹沉眠時間之長,詩人在樹下沉眠,所以安然沉睡直到紅日西斜,也是暗示他對花的癡賞之深。

後兩句“客散酒醒深夜後,更持紅燭賞殘花”則表現出詩人對于美好事物的流連和珍愛之意。詩人選在喧嚣過後的“客散”之際賞花,除了為了獨自悠閑清靜地賞花,應也暗示這賞花之舉恐怕是凡常酒客不能理解的。而選在“酒醒”時賞殘花,暗示詩人是以清醒的态度,自覺地要将此翠減紅衰與

落花最後殘存的美麗烙印在心中。使用副詞“更”,表示動作的累進、增續,暗示詩人對花的賞愛是極緻的。從花好到花殘,甚而在時間上由白日至日斜,并延伸至深夜,都表現出李商隐對于美好的欣賞與維護已到了“癡絕、愁絕的境地”,詩意皆呼應詩題《花下醉》之意。在賞愛憐惜“荒殘衰敝”之景物這個面向上,李商隐将時間放在傍晚甚至深夜的時刻,突顯出詩人是以“衆人皆醉我獨醒”的态度自覺地面對生命的悲感衰殘。

詩人對于慘淡蕭冷之景的欣賞其實常常與他身處邊緣的處境相互呼應,或者隻有一直在邊緣位置的人,才會特别憐惜衰頹飄零之景物,以李商隐《天涯》這首詩為例:

春日在天涯,天涯日又斜。莺啼如有淚,為濕最高花。

首句“春日在天涯”一語雙關,一方面指出春天即将逝去,一方面暗示詩人在這美好的春日裡卻流落在天涯,身處無人賞識的邊緣地位。“天涯日又斜”進一步用“又”這個副詞,表示上述情況的累進、增續,意謂這美好的季節已到了尾端,偏偏又逢美麗的豔陽西斜,眼看着即将下山隐沒。這裡以相近的詞語在上下句反複,既讓人感受到詩人日複一日一再身處卑位的重複處境與無奈心境;同時也讓人感受到時局的艱難。“莺啼如有淚,為濕最高花”是說,詩人想請那在春日裡不斷啼喚的黃莺兒來為他抒發悲傷,因為黃莺可以飛到樹的最高處,能夠将淚水滴在枝頭上最高的花朵上。為何要淚灑“最高花”?因為最高花即是樹梢頂端的花朵,也就是努力地向上,攀爬到最高處以綻放自我生命的象征。為何要為這花哭泣呢?因為它是如此盡力,但是卻遇到良辰(春天)即将過盡的時節,就算開得最美最高也終會凋謝。

好花開到最高枝,卻又值天涯春暮之時,暗示所有美好的事物總是短暫且易逝。由這首詩可以推想,李商隐所以對于凋萎蕭瑟之景物特别的憐愛,似乎是因為他想對美好生命的尾端做出最後的掙紮與禮贊。“最高花”可代表“良辰美景”,而首句的“春日在天涯”代表佳期即将過去。原本“良辰未必有佳期”已經夠讓人惆怅,如今佳期又即将逝去,暗示着縱使最美麗最努力的生命也無能為力對抗衰飒凋零的趨向,詩人怎能不為之心中忐忑呢?

整體而言,李商隐能以“欣賞”的态度面對衰殘悲冷之境,暗示他在觀看衰殘頹敝之物色中,必有某些快感與快樂,其痛苦可從中達到某一層程度的淨化升華。此外,李商隐詩中不僅寫不圓滿的物色,而且這些凋零的景物又往往放在夜晚的時間,或是紅日西斜、春日即将逝去的時間點上。此一方面表現出他對于衰殘不圓滿事物的憐惜,同時也表現出他欣賞衰殘荒落之境有着“獨醒獨覺”的理性态度。

情感升華的軌迹:“在暗淡中綻放光彩”的美感之境

依循上述情感動力說來解釋,當李商隐盡情地宣洩甚至耽溺于自己的悲情哀感,并且用高度凝煉的文詞“藝術化”地來呈現他的悱恻哀感時,他的情緒已經在藝術中升華為一種得到“表現的快樂”。李商隐詩中的蕭疏殘落之事物,泛發出一種奇特的美學形式是,即使已然飄零荒落,但仍一步一回頭地眷顧生命,意欲在殘局中譜出一支美麗的舞曲,為生命的美好成就最後的掙紮之舞。

以李商隐《落花》這首詩為例:

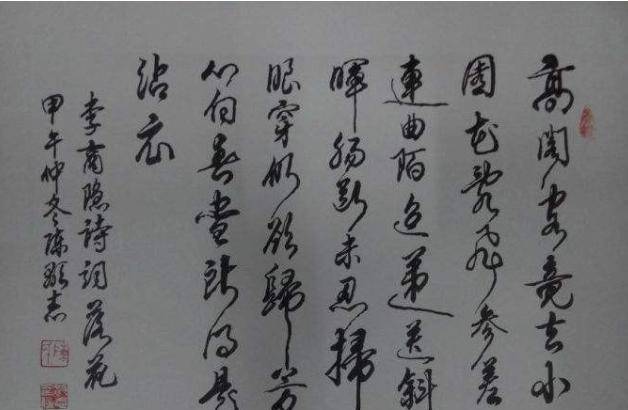

高閣客竟去,小園花亂飛。參差連曲陌,迢遞送斜晖。腸斷未忍掃,眼穿仍欲稀。芳心向春盡,所得是沾衣。

首聯“高閣客竟去,小園花亂飛”,詩人一開始點出他欣賞落花的情境,是在一場熱鬧的盛筵散場的時候。詩人選在客去樓空之後寫落花的飛舞,一方面暗示落花對于客散有着不舍的情意;另一方面表現出落花的現況正反映繁華之後的寂寥悲情。

颔聯“參差連曲陌,迢遞送斜晖”,詩人以更細膩的筆法描寫落花翻飛的舞步。“參差”是高低不齊的樣子,可能指花從樹上掉落的姿态,是經過許多的轉折翻扭才落地的;也可能寫落花掉落地面後繼續随風飄散飛舞的姿勢。不論是哪一種狀态,都表現出落花不願就此停落在地面上,她們不僅先後“參差”相接,前後不齊地在蜿蜒的路間繼續随風飄動着,有着無限依依不舍之情。

頸聯“腸斷未忍掃,眼穿仍欲稀”則寫出詩人對于衰殘疏落的憐惜。看着落花在生命的尾聲仍然跳着最後的掙紮之舞,詩人不免感到傷心腸斷,不忍将其掃去。“眼穿仍欲稀”是說詩人即使望眼欲穿地看着,但是枝頭的花仍舊不斷地飄零稀少。詩人多麼希望可以留住好花,留住一些美好的東西。

然而,人生的總總美好,諸如青春、戀情、知遇皆無法駐留,就像好花終究必從枝頭掉落。這種無力留春住,伴随着自身失意淪落的傷懷與無能為力之感,讓詩人不禁感到“芳心向春盡,所得是沾衣”。他曾有過的一份美好的心志,彷佛也要随着春天走到盡頭而終将完結不複存在。于此情境,如果生

命還存留一些什麼,恐怕隻剩下“沾衣”的眼淚了。詩人将他自身淪落不的感傷滲入對落花的惋惜中,透過物我融一的方式,巧妙地将花與人結合,可謂情意婉轉深切。

李商隐并不将“衰殘之境”視為一定止的結局,而是煥化為可以再掙紮、再努力甚至翻轉際遇的一種變動的心理狀态。以李商隐《晚晴》這首詩為例:

深居俯夾城,春去夏猶清。天意憐幽草,人間重晚晴。并添高閣迥,微注小窗明。越鳥巢幹後,歸飛體更輕。

首聯“深居俯夾城,春去夏猶清”點出詩人眺望“晚晴”的空間與時節。空間是幽僻的寓所閣樓,可以俯望着大城門外用以防禦的建築物“夾城”;節則是清和的初夏,氣候依然清爽宜人,不至于躁熱難耐。颔聯“天意憐幽草,人間重晚晴”,這兩句是就雨後放晴的景色引出身世之感慨。在夕陽餘晖的映照下,久遭雨打之幽草因沐浴夕晖顯得分外有生機,彷佛受到天意的眷顧憐惜,這讓詩人想到人世間“晚晴”的可貴。所謂的“晚晴”,是夕照之下即将進入暗夜的景況,雖美麗但可維持的時間不長,因而更加值得珍重。

此外,“天意憐幽草”亦表現出詩人對于邊緣或荒落景況的憐惜,而“人間重晚晴”則暗示詩人眼中的慘淡凋敝之境,不一定是指最後不可變的定局。“重晚晴”是天意對一個人、事、物其生命最後的眷顧與憐惜,也是詩人面對生命的衰頹始終抱持一份希望的肯定意願。表面上雖寫景色,但從字裡行間都可以感受到言下深寓詩人的“身世之感”。詩人像是在久居暗處的“幽草”中見出了自我身世的光景,或許久處困頓蹇滞的人也能晚境通達。

頸聯“并添高閣迥,微注小窗明”又進一步渲染“晚晴”的光輝明朗,詩人用“并”、“添”二字加強“晚晴”所帶來的景色改變。“晚晴”不隻讓詩人看見幽草的生命力,而且為高閣更添加了開闊的視野。傍晚放晴後,雲收霧散,此時從高閣遠眺可以望得更遠,視線可以達到極遠的天外,倍感眼前天地分外寬廣。前一句“并添高閣迥”的視角是由高閣向外,而“微注小窗明”則由戶外轉向室内。表面上寫樓閣之光線,但是仔細體會,可感到詩人因為“人間重晚晴”的鼓舞,他心中的格局與視野好像也陡然光亮。

尾聯“越鳥巢幹後,歸飛體更輕”是說晚晴之後鳥巢自然幹爽了,可以有溫暖的居處,所以越鳥歸飛時更加輕快恣意。這當中也是“言外有身世之感”,“越鳥”似乎強調詩人自己身處邊緣處境的位置,而“歸飛體更輕”亦是希望身處下僚的自己,晚境能夠通達輕盈之意。

李商隐在衰殘境況中創造出一種美學,即是“在暗淡中綻放光亮的美感之境”。就如他筆下的悲哀往往與最亮眼的紅色相互輝映,他努力地要在慘淡灰冷中綻放最後一絲生命的光彩,為生命譜出最後的曼妙之舞。如此反觀李商隐詩凝煉細密的筆法與绮豔典麗的氛圍,或者也可以視之為李商隐将人生整體悲感升華為一種光輝燦爛之藝術境界的形式。

結論

李商隐的詩能以千錘百煉的語言藝術,融入廣博的文化傳統背景,展現出“沉博絕麗”的詩風。其所表現的蒼涼怨抑之感,似乎遍及廣大的空間與恒久的時間。在空間上,李商隐詩中衰殘的物象往往遍及廣大的空間,像是遍布在千百條路徑上。在時間上,他詩中的荒蕪之感,也遍及恒久的時間,他常想到“一世”之久。他筆下的花不是一朵花的凋萎,而是百花凋殘,他的憂愁往往都拉向最廣大的時空向度中,像是要走到天地都滅絕的境地。

透過上述諸節的讨論,本文認為在李商隐詩所表現的既深且廣的憂憾愁怨中,詩人一方面發出痛苦絕望的悲歌;但是另一方面在字裡行間我們卻可以看到他的詩在深憂苦慮背後往往呈現理性與邏輯思維。究其底,李商隐雖然将悲哀表現得沉郁蒼涼,但是在凄咽纏綿的情緒中,常有他自己對于情感的一套獨特的分析與想法。更深刻地說,李商隐詩裡的遙情深怨不隻是一種情緒,更是面對與消解其憂傷悲情的特殊态度。

再者,在李商隐詩裡,我們往往還可以發現以距離觀照自我悲哀的現象,此暗示義山詩裡的悲情怨抑有着被轉化升華為可觀照的藝術客體的傾向。讀者一方面可以感受李商隐的生命融入其情感所化身的藝術客體中;另一方面亦可發現李商隐不把悲傷或衰殘當作一個固定不變的狀态,而讓它們呈現為可以轉變的生命軌迹。換言之,在李商隐詩裡,不隻可以看到他欣賞慘淡蕭冷之景物,在詩中呈現出對于“衰殘悲冷之境”的審美觀照,甚而能夠在蕭淡之境中舞出最後的一支美妙舞曲,創造出“在暗淡中綻放光亮”的美感之境。

![[書法]閑暇草書彙03](https://m.74hao.com/zb_users/upload/2024/10/202410161729086639361289.png)

有話要說...