高山杉|辨析《金克木编年录》中的几个片段

- 文化

- 2天前

- 256

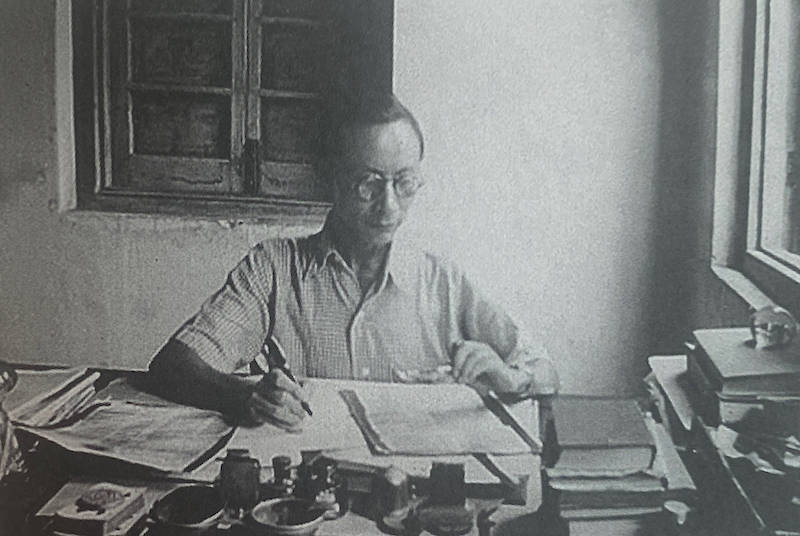

古代印度文化研究家、北京大学梵文巴利文专业创立者之一的金克木 (1912-2000;图一,1946年7月在印度加尔各答校梵本《集论》)可能是读者最多,却最不为读者所了解的学术人物之一。我说的不了解,还不是指他的专业梵语和印度学,而是他的生平。迄今为止,我们还没有一部用严格的考订方法撰写的金氏传记或年谱。这是因为虽然泛泛地读过他的文章,崇拜其学问和思想的人很多,但是真正搜集排比他的生平史料,辑录其佚文的人却少之又少。据我所知,上海的黄德海先生正是这少之又少中的一员。我和黄先生很早就通过电子邮件分享过金的史料,只是后来中断了许久。2020年10月,黄先生通过上海文艺出版社的肖海鸥女士再转经老友周运发给我金的早年文章《龙树〈迴诤论〉新译引言》的电子版,由此知道他仍在积极搜求金的史料,成果之一就是今年出版的《读书·读人·读物:金克木编年录》 (黄德海编撰,作家出版社,2022年6月第1版)。下面就从这部书(简称《编年录》)中截取与书籍、学者和学术有关的几个片段,在黄先生工作的基础上尝试再做一点深入的追述和辨析,为将来的学者撰写客观完整的金氏传记或年谱做一些铺垫性的工作。

图一

一、傅斯年所赠拉丁语读本

1939年暑假,在湖南教书的金克木至昆明访友,见到罗常培(1899-1958)。罗又把他引荐给傅斯年(1896-1950)。一番交谈之后,傅以一册拉丁语读本相赠。关于傅斯年和他送的这本书,金克木在《自撰火化铭》 (《群言》1993年第7期)和《忘了的名人》 (金克木《百年投影》,北京大学出版社,1997年10月第一版,206-208页)等文中做过回忆,后者所述更为详细:

“不懂希腊文,不看原始资料,研究什么希腊史。”他接着讲一通希腊、罗马,忽然问我:“你学不学希腊文?我有一部用德文教希腊文的书,一共三本,非常好,可以送给你。”我连忙推辞,说我的德文程度还不够用作工具去学另一种语文。……他接着闲谈,不是说历史,就是说语言,总之是中国人不研究外国语言、历史,不懂得世界,不行。过些时,他又说要送我学希腊文的德文书,极力鼓吹如何好,又被我拒绝。我说正在读吉本的罗马史。他说罗马史要读蒙森,那是标准。他说到拉丁文,还是劝我学希腊文。他上天下地,滔滔不绝,夹着不少英文和古文,也不在乎我插嘴。我钻空子把他说过的两句英文合在一起复述,意思是说,要追究原始,直读原文,又要保持和当前文献的接触。他点点头,叭嗒两下无烟的烟斗,也许还在想法子把那部书塞给我。

忽然布幔掀开,出来一个人,手里也拿着烟斗。傅先生站起来给我介绍:“这是李济先生。”随即走出门去。我乍见这位主持安阳甲骨文献发掘的考古学家,发现和我只隔着一层白布,一下子不知道说什么好。他上上下下打量我,也不问我是什么人。我想,难怪傅先生说话那么低声,原来是怕扰乱了布幔那边的大学者。谈话太久,他出来干涉了。傅回屋来,向桌上放一本书,说:“送你这一本吧。”李一看,立刻笑了,说:“这是二年级念的。”我拿起书道谢并告辞。这书就是有英文注解的拉丁文的恺撒著的《高卢战纪》……我试着匆匆学了后面附的语法概要,就从头读起来,一读就放不下了。一句一句啃下去,越来兴趣越大。真是奇妙的语言,奇特的书。那么长的“间接引语”,颠倒错乱而又自然的句子,把自己当做别人客观叙述,冷若冰霜。仿佛听到恺撒大将军的三个词的战争报告:“我来到了。我见到了。我胜利了。”全世界都直引原文,真是译不出来。(《编年录》93-94页)

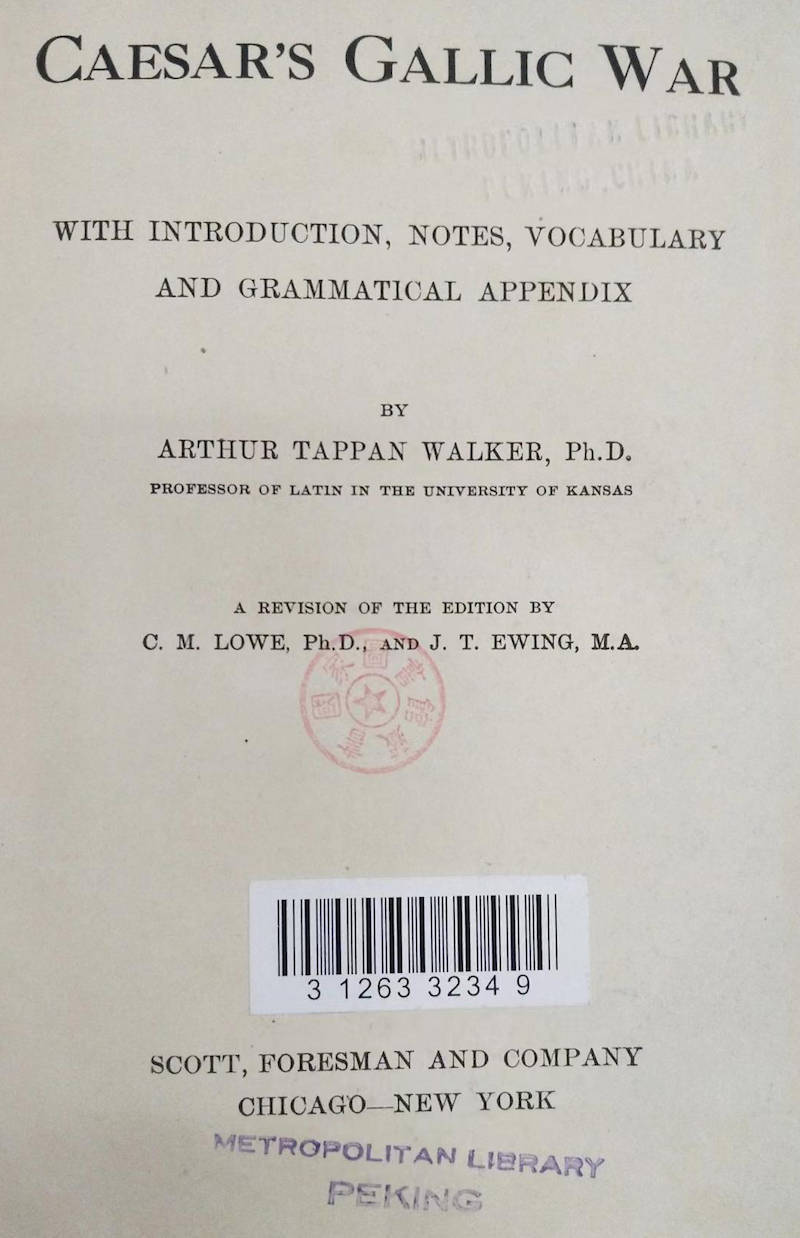

金克木“读时每告一段落”,“便写信给傅,证明没有白白得到他的赠书,并收到复信” (《忘了的名人》)。不过,金文没有提到这本拉丁语读本的书名和编者,这就值得再多说几句。像这类附有文法、注解和词汇的《高卢战纪》原文的读本,英语里有不少。我见过的就有William Rainey Harper(1856-1906)和Isaac Bronson Burgess(1858-1933)编的 An Inductive Latin Primer (New York, Cincinnati, Chicago: American Book Company, 1891),Walter Balfour Gunnison(1852-1916)和Walter Scott Harley(1867-卒年待考)编的 The First Year of Latin Based on Caesar’s War with the Helvetii (New York, Boston, Chicago: Silver, Burdett and Company, 1902),Arthur Tappan Walker(1867-1948)编的 Caesar’s Gallic War: with Introduction, Notes, Vocabulary, and Grammatical Appendix (Chicago, New York: Scott, Foresman and Company, 1907),Archibald Livingston Hodges(生卒年待考)编的 Caesar: The Gallic War. Books I-VII (New York: The Macmillan Company, 1923)等等。傅送给金的正是上述诸书里Walker编的那本 (图二;中国国家图书馆藏本,周运摄。根据书后的借书卡,此书早年曾被顾华[可能就是中德学会的顾华]和蓝铁年[应即蓝公武之子]借阅过,我在1998年12月9日也曾借出过)。何以见得?金曾据《高卢战纪》第六卷译出《高卢日耳曼风俗记》,初刊于朱光潜主编的《文学杂志》第2卷第11期 (1948年4月;《编年录》页147误将此文的发表系于1947年),其译后记则作于1940年5月1日,当时他尚未至重庆(约在1940年7、8月)办理赴印度的护照。记中提到:“右译文据该撒《高卢战纪》A. T. Walket注拉丁原本。聊作练习,非敢问世,疏谬之处,伫候明教。” (《编年录》98-99页)金当时漂泊西南天地之间,身边所携之书不会太多,此“该撒《高卢战纪》A. T. Walket注拉丁原本”必为前年暑假傅斯年所赠者无疑。A. T. Walket正是Arthur Tappan Walker的缩写,只是将Walker误印成Walket。这一拼写错误在《文学杂志》的首刊版上并未出现,到译文收进《金克木集》 (生活·读书·新知三联书店,2001年5月第1版)第八卷时却有了(但该卷卷首的“本卷说明”中却不误,只是把该期《文学杂志》发行时间的4月误作5月),也被《编年录》沿袭下来。“文革”初期,这部拉丁语读本没有像其他书一样被烧掉 (《骰子掷下了》,《编年录》185-186页),它的结局是 “在我和书本‘彻底决裂’时送给了一位女学生。到我和书本恢复关系时她又还了我。如今这本书还在书架上使我忘不了送书的傅先生” (《忘了的名人》),Walker的这部书可能还在金家人手里。

图二

二、“达夫不达”周达夫

1941年6月,金克木从昆明出发,由滇缅公路至缅甸,再从缅甸到印度加尔各答,经友人周达夫(亦作达甫、达辅,1914-1989)介绍,在当地华文报纸《印度日报》当起编辑。与金一样,周也是现代中印学术交流史上的重要人物。只是两人后来的命运完全不同,金成为文化名人,周则命途坎坷 (舵儿:《自杀研究》,《北京文学》1999年第2期,1999年2月10日;后收入《今日思潮——〈北京文学〉随笔纪实精品》,吉林文史出版社,2000年1月第1版,253-272页),“达夫不达”(这是其后人所写回忆文章的题目),除了中印语言学的专门研究者之外,现在知道他的已经没有多少人了。

现存金文中最早提到周的地方,是在回忆语言学者何容(1903-1990)的时候:“我看到他[何容]时是在北京府右街中南海西门内的中国大词[辞]典编纂处。他在黎锦熙、钱玄同(疑古玄同)两位教授手下当一名工作人员。我是去找只有二十岁的世界语者周达甫的。” (《何容教授》,原题《怀念何容教授》,刊于1990年10月20日《战斗报》)黄德海先生根据周生于1914年遂将此事系于1934年 (《编年录》59-60页)。金在中国大辞典编纂处见到何,全是因为访周,可见周当时应该也在编纂处居住或工作。这一推论还有个旁证。孔夫子旧书网(简称孔网)曾上拍一张周于1935年10月24日发出的明信片 (页),这个“周达甫”应该就是当时还没有北上的周。关于周与金相识之前的经历,拟另作一文考述。

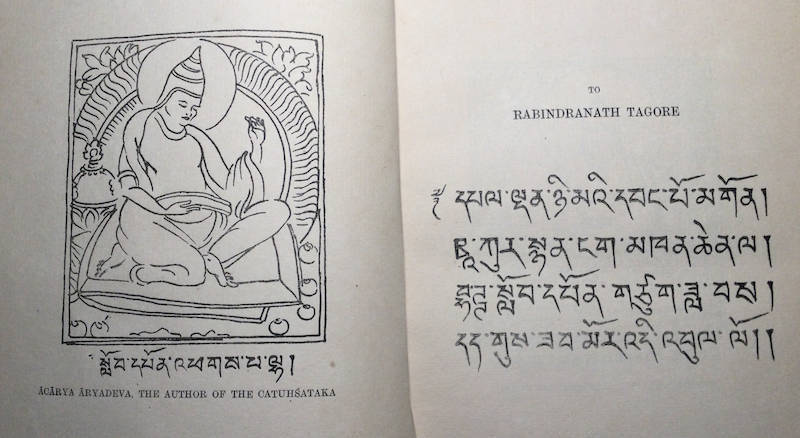

周于1939年赴印留学,先是在泰戈尔(Rabindranath Tagore, 1861-1941)于孟加拉寂乡(Santiniketan)所办国际大学(Visva-Bharati)的中国学院读梵语。他发表的《印度出土之中文碑》 (《责善半月刊》第1卷第18期,1940年12月1日),末署“二十九年八月寄 T. F. Chou, Santiniketan, Bengal, India”,可见其于1940年8月仍在国际大学读书。此前的1940年3月,当徐悲鸿(1895-1953)在加尔各答办画展时,周达夫也和他在一起,当时还请印度博物馆(Indian Museum)拓印过其所藏菩提伽耶出土的中文碑,可惜拓片在托人带回国(可能是要带给冯承钧[1887-1946])时丢失了 (周达夫:《改正法国汉学家沙畹对印度出土汉文碑的误释》,《历史研究》1957年第6期,1957年6月)。因担任国际大学研究院院长(也是第一任研究院院长)的老师Mahamahopaddhyaya Vidhushekhara Bhattacharya Shastri(1878-1959)转至加尔各答大学研究院任梵文系(梵文部)主任,于是周也来到加城。金克木根据Vidhushekhara将其名字音译为“维杜”,吴晓铃(1914-1995)则据该词意译为“月顶” (《悼念印度佛学大师月顶老人》,《现代佛学》1959年9月号)。据吴晓铃说,月顶是他到印度(1942年8月底)后认识的第一位印度学者,而且正是出于周达夫的介绍。张忞煜在“中国社会科学词条库”所写周达夫词条说“(周)后随V. B. 夏斯特里教授到加尔各答大学研究院”,“V. B. 夏斯特里”就是月顶,但“夏斯特里”(Shastri)并非月顶的名字,而是他的荣誉头衔“论师”。所以,周达夫等人也将其译为“维杜论师”或“维杜舍卡论师” (见后文)。月顶曾据汉藏译本将龙树《大乘二十颂》、提婆(圣天)《四百论》等书还原成梵语 (图三,图四为月顶于1931年4月出版的《四百论》后九品的梵语还原,中国社会科学院哲学研究所藏本)。

图三

图四

周一边在加大继续读书,一边在《印度日报》工作。吴晓铃在《印度的汉学研究》 (《现代知识(北平)》第2卷第2、3期合刊,1947年12月1日)中还提到过周在转学加大后承担的教学工作:“月顶老人辞掉国际大学的研究院院长职务之后,便被加尔各答大学的文科研究所聘做梵文部主任。他在亲任的不久,就在课程表里增添了中文的科目,由周达夫主授。周达夫还编了一个中文课本,用的材料多半取诸汉译佛经,为了印度人读中文方便,也算煞费苦心。”《印度日报》办有副刊多种,周为其中《中印研究》副刊的负责人之一。1943年2月15日《大公报》重庆版第2版“印度杂缀”栏提到:“华侨唯一读物《印度日报》之副刊……有国际大学校友周达夫等办《中印研究》,多载关于佛学研究之研究著述……”金用笔名“辛竹”写的纪念欧阳竟无(1871-1943)的文章(此文未见)也是刊于这个副刊 (《编年录》111页,脚注1)。金一到加城,周也把他介绍到《印度日报》当编辑,两人又共同租住一室。周写“梵竺庐”三字贴于屋内(金的论文集《梵竺庐集》就是得名于此),并拉金一起攻究梵典,但金当时因读傅斯年所赠拉丁语读本等书而醉心于“从罗马帝国上溯希腊追查欧洲人文化的老根”,尚无学习梵语的意愿和决心 (《梵竺因缘——〈梵竺庐集〉自序》,《编年录》101-102页)。金还提到,周当时正与一个西藏人对照汉藏译本协助月顶校勘梵本《瑜伽师地论》。吴晓铃在上引悼念月顶文中甚至说,金克木也曾参与此事。如果此事为真,那恐怕也是远在金克木学会梵语之后了。

直到1943年初,金克木才因吴晓铃的偶然一语开始学习梵语:

今年初,在国际大学执教的吴晓铃兄偶然告诉我他从前开始学梵文的美国课本,我接着便在加尔各答的帝国图书馆里找到了这本书,便一面抄一面读,居然把不敢尝试的这号称最繁难的文字的心理打破……在半年之间,在与古书学问完全无缘的工作余暇,靠了师觉月博士(Dr. Prabodh Chandra Bagchi)不时解释疑难,居然我把这本“梵文初步”自修完了。接着应该读“梵文读本”,可是又是美国课本,在印度,尤其是战时,又只有到图书馆去抄。幸而周达夫兄远在浦那给我借了一本寄来,才使我的学印度古文的尝试没有像学白话一样的一步就完。(泰戈尔《我的童年》译后记,《编年录》111页;此记于1943年11月27日夜作于鹿野苑)

吴晓铃“从前开始学梵文的美国课本”《梵文初步》,指的是哥伦比亚大学梵语教授佩里(Edward Delavan Perry, 1854-1938)编写的 A Sanskrit Primer,也就是吴在《我的第一位梵文老师——李华德博士》 (吴晓铃《话说那年》,中国友谊出版公司,1998年2月第1版,91-94页;《吴晓铃集》第四卷,河北教育出版社,2006年1月第1版,68-69页)里提到随李华德(Walter Liebenthal, 1886-1982)学梵语时使用的“美国人帕利编的《梵文初阶》”。在自学佩里教材的过程中,金还得到了师觉月(1898-1956)的帮助。佩里在梵语教研方面的继承人是约克逊(Abraham Valentine Williams Jackson, 1862-1937),许地山留学哥伦比亚大学时曾跟约克逊“学梵文及伊兰[伊朗]文学” (许地山《摩尼之二宗三际论》,《燕京学报》第3期,1928年6月)。

《梵文读本》指的是哈佛大学兰曼(Charles Rockwell Lanman, 1850-1941;陈寅恪[1890-1969]、汤用彤[1893-1964]等人的梵语老师)编写的 A Sanskrit Reader。金克木在《读〈中国古代文学英华〉》 (《读书》1984年第12期)里提过一笔《梵文读本》:“美国人的一本《梵文读本》,本文外另有词汇和注解单行,注中指出参考书、文和争论问题。”《梵文读本》是于1884年先出版第一部分的本文(text)和第二部分的词汇(vocabulary),再于1888年出版第三部分的注解(notes),后来才将三个部分合为一册。金克木当时看的有可能是本文、词汇和注解分开单行的早期版本。

大约在1943年中期,周离开加尔各答“去孟买大学准备戴博士高冠了” (《梵竺因缘——〈梵竺庐集〉自序》,《编年录》112页)。周写的《印度古植物学权威沙赫尼教授》 (《读书通讯》第74期,1943年9月16日),尾署“三十二年六月十七日于孟买”,可证其于1943年6月已经人在孟买,所以才会有从浦那(Poona,孟买附近的历史文化名城)给金借了《梵文读本》寄来一事。金大约也在同一时期辞去《印度日报》的工作来到鹿野苑 (《编年录》112页)。从上引《我的童年》译后记的写作时间,可以确定金于1943年11月底已至鹿野苑。1943年11月11日,白慧法师(即中国社会科学院哲学研究所已故研究员巫白慧,1919-2014)出席鹿野苑摩诃菩提会根本香寺第十二周年纪念会并用汉语和英语致辞。在他1944年2月致太虚法师书 (《南海寄归传新页之七》,《海潮音》第25卷第11、12期合刊,1944年12月1日)中提到,他出席此次会议的消息由“《印度日报》总编辑金克木先生(适告假住鹿苑中华寺读梵文)”于会后发出。金在《印度日报》所发之消息转载于《海潮音》第25卷第7、8期合刊 (1944年8月1日)的《南海寄归传新页之六》,白慧发言的汉译转载于《海潮音》第25卷第4期 (1944年4月1日)的《南海寄归传新页之四》。白慧此信后来又与其他信一起题为《白慧法师来书》重复刊于《海潮音》第27卷第1期 (1946年1月1日)。由此事可知,金到鹿野苑后还在替《印度日报》组稿和发稿。

另据吴晓铃《佛陀成道日在鹿野苑——新南海寄归内法传之八》 (《世间解》第6期,1947年12月15日)记载,他在1943年12月29日至1944年1月3日因参加第十二届全印东方学大会(All India Oriental Conference)经鹿野苑时(比上一段讲的白慧的活动晚一个多月),见到过“大虚大师的首座弟子法舫上人[1904-1951],法舫上人的侍者白慧法师,住在狮子国根本香寺从乔赏弥[憍赏弥]老居士学法的金克木兄,陪着李方桂[1902-1987]先生随喜的周达夫兄,还有中印度的寂比丘[即下文还要提到的乞寂法师,Shanti Bhikshu Shastri, 1912-1991]”,可见周与金分别后不久又曾在鹿野苑聚首。

周的后人说,李方桂和黄侃(1886-1935)、钱玄同(1887-1939)、赵元任(1892-1982)、罗常培等人都算是周的老师或准老师 (舵儿《自杀研究》)。李周之间还有件事值得说说。据李夫人徐樱(1910-1993)回忆,李在改开初期首次回大陆访问之前,曾得“七十多岁[其实不到七十]的周达甫,方桂的门人,向他报告些语言学界的动态”。1978年9月,李在北京见到了周等分别了几十年的师友 (徐樱《方桂与我五十五年》,商务印书馆,1994年4月第1版,103、107页;商务印书馆,2010年1月增订第1版,121、126页)。我在孔网见过有人卖一个1979年的信封,收信人是中国社会科学院语言研究所的杨耐思(1927-2019),寄信人署“周迟复” (网址:”即李方桂的英语缩写。

1945年,周达夫在孟买大学以“Three Buddhist Hymns Restored into Sanskrit from Chinese Transliterations of the Tenth Century A.D.” (《十世纪汉译梵赞还原三种》)一文获得哲学博士学位,导师为郭克雷(Vasudeva Vishwanath Gokhale, 1900-1991),也得到了柏乐天(Prahlad Pradhan,1910-1982)的帮助。此文将三种北宋时期用汉字音译的梵语赞颂《释迦牟尼佛成道在菩提树降魔赞》(失译人名)《曼殊室利菩萨吉祥伽陀》(法贤译)《圣多罗菩萨梵赞》(施护译)还原成梵语,是烈维(Sylvain Lévi, 1863-1935)、钢和泰(Baron Alexander von Staël-Holstein, 1877-1937)和榊亮三郎(1872-1946)等人有关研究的一个继续。

论文的主要部分(题目删去“of the Tenth Century A.D.”)刊于师觉月在加尔各答编刊的《中印研究》( Sino-Indian Studies)季刊第一卷第二分册(Vol.I, Part 2, January, 1945)85-98页 (图五,图六)。为了配合周文的阅读,师觉月还将烈维还原《八大灵塔梵赞》和《三身梵赞》的两篇旧文节译为英语在同册刊出。同册还有周达夫与师觉月合写的《菩提伽耶出土之汉文碑新考》 (“New Lights on the Chinese Inions of Bodhgayā”,图七),内容不出上引《印度出土之中文碑》和《改正法国汉学家沙畹对印度出土汉文碑的误释》二文之范围。1945年2月24日《大公报》重庆版第2版“加城小简”一栏还报道过此期的出版:“中国印刷公司刊行之《中印研究季刊》第二期,已于一月间出版。”季羡林(1911-2009)在简介这份期刊前六分册的《中印研究》一文 (1947年7月4日《大公报》天津版第6版“图书周刊”第22期,1947年7月9日《大公报》上海版第9版“图书周刊”第22期)中也提到周的论文。《国际大学生王白慧来书》 (《海潮音》第26卷第4期,1945年4月1日)中说:“又周达夫先生去年写论文《梵讀[讃]三种》得孟买大学博士学位今亦回中国学院参与新的研究计划,渠现助我将《楞严咒》还厚[原](将汉返梵)。”“王[sic]白慧”即白慧法师,他这封信提供了周在拿到博士学位后重返国际大学中国学院工作的信息。

图五

图六

图七

此文后来经修订翻译后题《梵赞还原三种》刊于《语言研究》1958年第3期 (1958年6月)。我藏有《梵赞还原三种》的签赠抽印本两册,一册是1958年7月18日签赠童玮(1917-1993)的 (图八;上引张忞煜词条所附此文书影就是来自我买的这个本子),另一册是1958年9月2日签赠张清常(1915-1998)的 (图九)。后者的题赠写在一张纸上,再粘到论文的右上角,纸下隐约有字,揭开纸的一角,并透过强光查看,字是“默它兄 正 作者 1958.7.19.”。看来在题赠张清常之前,这个抽印本原来是题赠给另一个人的,可惜不知道这位“默它”是谁(也许我认的字不对)。

图八

图九

我手里的《中印研究》有两种版本,一种封面为黄色,纸张黄而脆 (图十,图十一,封面和目录页盖有“国立东方语文专科学校图书馆”的方形和椭圆形印章,目录页有戳记“中华民国卅七年一月五号 收到”;并参看图五,图六),另一种封面为水色,用纸白而韧 (图十二,图十三,目录页有中英文戳记“中国印刷公司赠阅With Compliments of CHINA PRESS.”;并参看下文图十四,图十五),但都是由加尔各答中国印刷公司(China Press Limited)印刷和出版的。值得注意的是,加尔各答中国印刷公司的地址是P.27, Prinsep Street, Calcutta,与《竺可桢日记》1946年部分 (《竺可桢全集》第十卷,上海科技教育出版社,2006年12月第1版)所附通讯录中收的 (298页)周达夫的通讯地址(Dr. Ta Fu Chow, P27 Prinsep St., Calcutta)完全一致。吴晓铃在其译注的师觉月《〈中印千年史〉序》 (《现代知识(北平)》第1卷第3期,1947年6月1日)的译者后记 (1947年5月8日夜作于北平)中提到中国印刷公司的经理翟肖佛于1946年8月在加尔各答去世,身后留下妻子和四个孩子等事。

图十

图十一

图十二

图十三

图十四

图十五

周的导师郭克雷就是金在《天竺旧事》 (生活·读书·新知三联书店,1986年7月第1版)第八章《“汉学”三博士》中提到的戈克雷 (《编年录》119页),另外两位博士是师觉月和下文会提到的巴帕特。“郭克雷”是周达夫的译法,有时他也翻成郭克烈。郭曾经留学德国波恩和海德堡,在图奇(Giuseppe Tucci, 1894-1984)的建议下,选择海德堡的佛教学者瓦雷泽(Max Walleser, 1874-1954)为导师攻读博士学位,最后于1930年以研究和翻译郁楞伽(Ullaṅgha)《大乘缘生论》汉译本的论文( Pratītyasamutpādaśāstra des Ullaṅgha, kritisch behandelt und aus dem Chinesischen ins Deutsche übertragen, Bonn: Scheur, 1930)获得博士学位。瓦雷泽主编过一套“佛学资料丛刊”( Materialien zur Kunde des Buddhismus),除了他自己的多种著作外,还收有像图奇英译的《因明正理门论》以及奥伯米勒(Eugène Obermiller, 1901-1935)英译的《布顿佛教史》这样的重要著作。郭克雷根据汉译本和藏译本翻译注释并还原为梵语的《百字论》( Akṣara-çatakam, The Hundred Letters; A Madhyamaka Text by Āryadeva, Heidelberg: In Kommission bei O. Harrassowitz, 1930)也收于这一丛书。瓦雷泽去世后,郭还在《潘达开东方研究所年刊》( Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, 1954, Vol.35, No.1/4)上写过一篇讣闻。这么一算,周还是瓦的再传弟子。另据吴晓铃在《印度的汉学研究》中说,郭的汉语是跟一个叫费勒(W. Feller)的人学的,除周达夫的《梵赞还原三种》之外,郭还指导法周(即巴宙[W. Pachow],1918-卒年不详)以《大涅槃经研究》于1948年获得孟买大学的哲学博士学位。

向达(1900-1966)于1943年旅居敦煌访沙州旧城时,在岷州坊庙中发现一个残破的经幢,幢的一面除数行汉文外还刻有十一行古印度字体的文字。由于他不能分辨此古印度字体为婆罗谜文还是佉卢文,更看不懂其内容,于是就将这一部分的拓片寄给了与他有通信关系的周达夫,周又将照片转给郭克雷(时在1943年夏)。经过释读,郭确定其内容为讲缘生的佛典,字体为婆罗谜文,时代约在公元五世纪后半。郭将其研究成果题“A Brāhmī Stone Inion from Tunhuang”发表在《中印研究》第一卷第一分册 (Vol.I, Part I, October, 1944;1944年5月26日和1944年8月20日《大公报》重庆版第2版“加城小简”栏,以及1944年6月8日《大公报》桂林版第4版同栏都提到此刊的筹备出版)18-22页 (图十四,图十五),文中还引用了金克木对经幢汉文部分的解释。上引季羡林介绍《中印研究》的文章没有列出郭克雷的这篇文章。郭文后来由景行(其人待考)译出(注释部分略有删节),题戈哈理著《敦煌所出婆罗谜字石刻(拓本)之研究》,刊于《现代佛学》1963年第1期 (1963年2月25日,13-15页)。同期刊出的还有向达(署名“觉明居士”)写的《记敦煌出六朝婆罗谜字因缘经经幢残石》 (8-12页)。金克木在《由石刻引起的交谊——纪念向达先生》 (《群言》1987年第8期)中讲过这件事,但误将字体的年代说成十一、十二世纪。

宋希於告诉我,周达夫在《光明日报》第2701期 (1956年12月9日)第4版发表过一篇《回忆浦那——让同行们见面——》,里面谈到他留印时的许多旧事。由于此文极其重要,看过的人可能不多,我就把全文抄在下面:

忆浦那

——让同行们见面——

北京大学教授 周达甫

12月1日,周恩来总理在印度浦那地方说:中国希望更多的印度学者到中国大学去讲学。他说,中国还希望派更多的学生到印度,特别是到浦那大学来留学。(新华社2日电)

浦那是一个什么样的地方呢?

印度因为天气热,好些省都有一个夏季的省会,例如加尔各答是西孟加拉省的省会,夏季省会是大吉岭;孟买省的省会是孟买市,浦那则是夏季省会。它距离孟买市约有半天的火车路程。夏季省会都是气候比较凉爽的地方。

孟买省(即邦)主要地有说两种话的人:说古加拉底话的中心是阿麦达巴德,也像孟买市一样,是一个纺织业的中心,甘地就是说古加拉底话的;说马拉梯话的中心就是浦那。说马拉梯话的人,以产生历史上的武士和音乐艺术家而出名,他们抵抗殖民主义侵略者最久。

印度的教育制度是一个大学管辖一些学院,分布在这个大学区域内的各地方。浦那原来属于孟买大学的区域,现在有一个浦那大学,上次到我国来访问的印中友好协会代表团团长巴帕特博士就是这个大学的古代印度文化系主任。

浦那是一个求学的好地方。在自然科学方面,那里是印度的气象观测中心,还有一个相当重要的农学院,如周总理所参观过的印度中央水利及动力研究所等等,是最近几年新建的。在人文科学方面,特别是梵文,也许可以说,全印度有三个中心:一个是中部的贝拿勒斯(波罗奈城),一个是南部的马德拉斯,一个是西部的浦那。浦那的梵学旧传统的重点所在,有一点像我国“经学”中的“礼”,在语法(“记论”)等等方面也很好,最近听说老学者有些雕零了。重要的新式学术机构有潘达开东方研究所,是纪念过去一位大学者潘达开的,这个研究所最主要的工作可以说是校订印度两大史诗之一的“摩呵婆罗多”,原来由语言学家苏克坦加主持,他不幸早已逝世了。这个研究所也收藏了一些梵文写本,负责、保管的郭得教授是一位“名物”专家,有一点像我国清代程瑶田的学风,如果他能到中国来走走,我相信彼此都有好处,例如他与我们的水稻专家丁颖老教授就可以讨论一下中印双方文献中的稻子了。这个研究所有一些藏书,与各国交流的关系相当好,现在有日本学者在那里研究。

浦那的德干学院研究所原有梵学的传统,现在可以说是印度新起的一个语言学中心。所长葛德类博士可以说已经建立起一个学派来了。他很强调编制一个词一个词的索引(Index Verborum),如果中印双方合作,编制佛典的这种索引,由他们担任梵文、巴利文原本而我们担任汉文、藏文译本的索引,可以事半功倍,这样就可以为中印合作的语言学研究打下一个结实的基础。这个工作应该以苏联科学院出版的“佛教丛书”中的“正理滴论”的梵、藏及藏、梵索引为范例,“一个助词也不忽略”(见序文),如果由中、印、苏三国合作,当然是更好了。关于这种工作,大家的意见是接近的(例如前“翻释通报”第2卷第5期,季羡林教授“对于编修中国翻译史的一点意见”);在人力方面,我们也已经具备了一些条件,例如张建木同志与印度柏乐天教授(梵语语法学家)就曾经合作过,取得一些经验(见“翻译通报”及“现代佛学”)。

德干学院研究所早已有印欧和达罗毗荼语言学部门,葛德类博士久已有意于建立汉藏语言学部门;1943-45年我在浦那的时候,并不属于这个研究所,那是在战时,他也不惜重价,为我买参考书,我临走的时候也留赠了几本书,当时我们所能做到的就只有这样了!果阿是葛德类博士的老家,我们同情果阿的反殖民主义运动,更感到怀念他,希望他来讲学,“和他的中国同行们见面”(周总理在孟买说的话,见新华社3日电)。

浦那的福格森学院是印度民族运动的先驱、甘地的前辈狄拉克所创办的;这个学院也有梵学的传统,例如常用的阿卜逮所编梵文辞典就是那里的产物。印度现在的汉藏文学者之一郭克雷博士是这个学院的教授。他校订西藏所传的梵本“中观心论”,还没有完成;西藏还保存了许多梵本,希望他能够到中国来,和我们比较长期地合作!这个学院的梵文主任教授巴兰基倍博士已经年老退休,听说有可能到北京来,他研究印度音乐史,对于中国音乐史的研究工作极有帮助,这个消息想必是大家所乐闻的!

1942年,印度的“八月运动”期间,我从孟买到浦那,火车的窗门是紧闭的,因为群众在向当时的英政府所经营的铁路扔石头。殖民主义者的坦克把炮口正对着学校的大门,师生们出入是无视它的。那时是甘地先生最后一次入狱,他在浦那的阿伽汗宫,我和导师郭克雷博士早晚散步,从校内的小山上可以望见那里。第二次世界大战期间,印度的房屋和粮食都有困难,我就住在导师家里,和他一起吃过杂粮。我的三十岁生辰是和他在一起度过的。他就像我的伯叔或长兄,他的子侄与我如兄弟姊妹;他的弟弟是医生,曾为我治病。我差不多是一个生而不知有母的人,临走的时候,师母手织毛背心相赠,穿在我这个孤儿和游子身上,把这种温暖带回到久别的祖国来了!我曾寄赠一张照片,导师回信说,他把它贴在家庭相册上。……

文化交流的广泛,同深入一样重要。我们今后应该在广泛的基础上力求深入。周总理所说的“和同行们见面”,对我们国内来说,可以作为一个方针性的指示。例如吕澂先生在他的本行是有国际声望的,印度加尔各答大学梵文系前主任维杜舍卡论师校订西藏所传的梵本“瑜伽师地论(本地分)”,他们两位早就是互相知道的。又如向达教授曾经在敦煌城外发现梵文经幢,郭克雷教授为之考释发表,他认为是印度婆罗迷字体的唯一石刻。几年以来,这些同行们还没有见过面,今后或来或往,应该要很好地作些安排了。

我再对文中提到的人物、机构、语言和书籍的原名做些注释,以便于阅读:

古加拉底话——Gujarati

阿麦达巴德——Ahmedabad

马拉梯话——Marathi

巴帕特——Purushottam Vishvanath Bapat(1894-1991)

潘达开东方研究所——Bhandarkar Oriental Research Institute

潘达开——Ramkrishna Gopal Bhandarkar(1837-1925)

苏克坦加——Vishnu Sitaram Sukthankar(1887-1943)

郭得——Parashuram Krishna Gode(1891-1961)

德干学院研究所——Deccan College Research Institute

葛德类——Sumitra Mangesh Katre(1906-1998)

佛教丛书—— Bibliotheca Buddhica

福格森学院——Fergusson College

狄拉克——Bal Gangadhar Tilak(1856-1920)

阿卜逮所编梵文辞典——Vāman Shivarām Āpte(1858-1892)的 Practical Sanskrit-English Dictionary

中观心论—— Madhyamakahṛdaya

巴兰基倍——Vasudev Gopal Paranjpe(1887-1976)

维杜舍卡论师——Mahamahopaddhyaya Vidhushekhara Bhattacharya Shastri

三、“仅二冬用之读书”

据金在《我的童年》译后记中说,他曾得到在国际大学研究中文的乞寂法师和国际大学印地语学院院长二吠陀(Hazari Prasad Dwivedi, 1907-1979)先生的指点,决心去印度教圣地波罗奈城学梵语 (《编年录》112页),但最后却去了波罗奈城旁边的佛教圣地鹿野苑,并在那里结识憍赏弥(Dharmananda Damodar Kosambi,1876-1947;金也称他为“法喜居士”,“法喜”即Dharmananda的意译),随他继续读梵语(《波你尼经》《罗怙世系》等),并学习巴利语(《清净道论》等)。除憍赏弥之外,金还听迦叶波法师(Jagdish Kashyap, 1908-1976;《天竺旧事》第七章的现代“三大士”之一)等讲过梵语《奥义书》等。

金在《殉名记》里讲过一个故事:“美国一个名牌大学的一位名教授就曾要求一位印度籍教授将著作署他的名字以便出版。那位印度教授连标明合作共同署名都不肯同意,拂袖而去。为了书名上著者名字定不下来,已经排校完毕的学术著作不能付印。美国教授和印度教授先后故去,这书也不知下文了。”印度教授和美国教授说的就是憍赏弥和《梵语读本》的编者兰曼,那部无法出版的著作就是罗马字本的巴利语《清净道论》。有关兰曼和憍赏弥不和一事,金克木在不同的文章里或明或暗地讲过多次。最早的一次见于《光明日报》第1061期 (1952年5月25日)上的《回忆印度鹿野苑和憍赏弥老人》(宋希於提供),其中提到:

他[憍赏弥]说:“有色人种不是人,这就是标准美国思想。能校出英文字母‘O’字是不是排印倒了头,这就是美国的名教授。”他在哈佛大学辛苦校印的佛典“清净道论”,只带回了最后的校样,而书在美国却至今不能出版。他在印度重印这书,哈佛大学就要和他打官司,控告他侵犯版权。他自然决不再去美国。倘若再去,美国国务院大概也不会给他签证入境的。

“美帝分子”兰曼和“和平老人”憍赏弥之间的不和,恐怕不像金克木这篇发表在“抗美援朝专刊”上的文章说得这么简单,值得专门研究。“能校出英文字母‘O’字是不是排印倒了头”这种认真的精神,恰恰是以憍赏弥为代表的印度学者应该向美国教授们好好学习的地方。

金何时离开鹿野苑?下一站又去了哪儿?他自己没有明确说过。我们从金1945年2月19日致于道泉(1901-1992)的信 (参见陈明撰《藏学家于道泉与王森入聘北京大学始末》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2021年第6期,第48卷[总第259期])中可以推知大概。此信发自鹿野苑,说明金当时还未离开,不过他在信中提到计划住至3月间。金信还留下一个此后在加尔各答的收信地址“Mr. Kin Kemo, c/o Mr. Kuo Shih-I, P-24, Mission Row Extension, Culcatta, India”,可见其下一站是加尔各答。从金于1945年6月在加尔各答译注完毕《吠檀多精髓》(见下文)一事来看,他已于当年6月返回加城,所以他离开鹿野苑的时间大约在3月到6月之间。金在1945年6月12日还给沈从文(1902-1988)写过一封信 (2001年5月24日《光明日报》,据宋希於提供的原报电子版),与致于信一样,致沈信也留下相同的收信地址,也是托郭史翼(Kuo Shih-I)转交,应该也是发自加尔各答。

金在致沈信中说:“来印前二年忙于与学问无关之‘新闻’,后二年内又仅二冬用之读书,实则仅有一冬真正从师攻世界最难之巴你尼文典……。” (《编年录》128-129页)来印后的“前二年”约指1941年下半年至1943年上半年,主要在加城编《印度日报》。“后二年”约指1943年下半年到1945年上半年,主要在鹿野苑随憍赏弥等人读梵语和巴利语。论读书的绝对时间,这“后二年”还要打上“二冬”的折扣,甚至还说“实则仅有一冬真正从师攻世界最难之巴你尼文典”(“巴你尼文典”即《波你尼经》),可见在1945年6月之前金真正用于学习梵语和巴利语的时间并不算长,从1943年初开始自学梵语算起,前后加起来顶多两年半而已。再加上憍赏弥等人的授课并未采取现代教育的模式,我很怀疑对于初学者金克木来说可能会影响到他的学习质量。所以他在致沈信中说的“如是而望其有成,不亦难乎”,我觉得并不是自谦之语。

金在致沈信中还提到:“本预备三冬读书,秋间去浦那专读主要经典(婆罗门教)……” (《编年录》130页)结合《龙树〈迴诤论〉新译引言》(见下文)于1945年11月完稿于浦那来看,金大约是在1945年夏秋之际去的浦那。在浦那期间,除了随郭克雷讲解讨论罗睺罗(Rāhula Sāṅkrityāyana, 1893-1963;《天竺旧事》中的现代“三大士”之一)在西藏发现的《迴诤论》梵本(吴晓铃在《印度的汉学研究》中说“武汉大学教授金克木在印度的时候曾和他合作过半年,校订《迴诤论》的梵文和汉译”)之外,金主要是在潘达开(金有时也译作潘达迦)东方研究所帮助郭校订罗睺罗在西藏拍摄的无著《阿毗达磨集论》梵语贝叶残卷:“不过三个月,他便将残卷校本和校勘记写出论文寄美国发表了。序中提到我……” (《如是我闻——访金克木教授》,《编年录》132页)《汉学“三博士”》也提到梵语《集论》“校本后来在美国刊物上发表” (《天竺旧事》66页)。

郭寄到美国的论文应指《一部罕见的无著〈阿毗达磨集论〉写本》(“A Rare Manu of Asamga’s Abhidharmasamuccaya”),发表于《哈佛亚洲研究学报》1948年6月第11卷第1号第2号合刊本 (Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol.11, No.1/2[Jun., 1948], pp.207-213)。不过这篇文章只包含金克木说的《集论》梵本的“校勘记”,并不包含“校本”,而且文中并没有提到金克木。其实《集论》梵本残卷的郭氏“校本”并没有在美国的刊物上发表,而是刊布在印度本土的杂志上,这就是发表在《王立亚洲学会孟买分会学报》新系列(New Series,简称N.S.)1947年第23卷 (Journal of the Bombay Branch of Royal Asiatic Society, N.S., Vol.23, 1947, pp.13-38)上的《无著〈阿毗达磨集论〉梵本残叶》 (“Fragments from the Abhidharmasamuccaya of Asaṃga”;图十六,周运所摄中国国家图书馆藏抽印本)。在这篇文章的序中,郭明确提到了金:“这些残叶最初是在1945年到1946年冬钞出的,在汉文材料上幸得时常请教我的朋友金克木教授,他当时正住在浦那深造梵文哲学文献。” (These fragments were first copied out in the winter of 1945-46, when I had the pleasure of having frequent consultations on the Chinese sources with my friend Pro. Kin Kemo, who was then living in Poona for deepening his knowledge of Saṃskṛta philosophical literature. 图十七,周运摄)校勘记发表在美国,没有提到金,校本发表于印度,提到了金,可见是金把这两篇文章给搞混了。如果金在加城校梵本《集论》的那张照片(本文第一张配图)的时间(1946年7月)可信,说明金从浦那返回加城后还在继续《集论》的校订工作。在郭校残叶之后,柏乐天还出过一个更加完整的校本。李华德给这个新校本写过一篇书评《读梵文本阿毗达磨集论》,载于《现代佛学》第1卷第12期 (1951年8月15日)。书评的原文怀疑应该是英文,但在刊出时没有提到译者的名字。

图十六

图十七

根据金克木1946年5月21日从印度致于道泉书 (王尧编《平凡而伟大的学者——于道泉》,河北教育出版社,2001年11月第1版,446-447页),知道他当时已决心回国,“拟六七月间启程,7月底以前可到沪”。金在加城校梵本《集论》照片的时间如果可信的话,可知他在1946年7月的某日还未出发。回国之后,因吴宓(1894-1978)的推荐,金被武汉大学聘为教授。据民国三十六年(1947)元月编印的《国立武汉大学教职员录》,文学院外国文学系教授中已列有金克木之名,到校年月为“卅五年八月”,即1946年8月,金时年三十五岁。这个到校时间比《吴宓日记》所记的实际邀聘时间1946年9月19日 (《吴宓日记》第十册,生活·读书·新知三联书店,1999年3月第1版,135页;《编年录》138页,脚注1)早了一个月。在《教职员录》中,金克木的经历是这么写的:“印度鹿野苑及国际大学、孟买大学、加尔各答大学等地研究,曾任国立湖南大学讲师,印度国际大学中国学院教授。”虽然大学、讲师、教授名头众多,但实质上是没有多少正经学历,更没有正规学位的。另外,从这个履历推测,金从鹿野苑和浦那返回加城后,可能在国际大学中国学院短期任过教。

金克木回国后在印度学方面发表的纯学术性文章,主要有《梵语语法〈波你尼经〉概述》《试论梵语中的“有—存在”》《梵语语法理论的根本问题》《〈吠檀多精髓〉译述》《说“有分识”(Bhavānga)——古代印度人对“意识流”心理的探索》等,先后收入《印度文化论集》 (中国社会科学出版社,1983年10月第1版)、《梵佛探》 (河北教育出版社,1996年5月第1版)和《梵竺庐集(丙)》 (河北教育出版社,1998年5月第1版),以及未入集的《龙树〈迴诤论〉新译引言》。这些文章的发表虽有先后,但却多是完稿于金克木在印的后期,尤其是1945年。

比如《〈吠檀多精髓〉译注》就是于1945年6月完稿于加尔各答,题《吠檀多精髓》分上下篇刊于《学原》杂志,上篇在第1卷第7期 (1947年11月),下篇在第1卷第8期 (1947年12月)。《说“有分识”——古代印度人对“意识流”心理的探索》完稿于1945年秋,题《说“有分识”(Bhavānga)》刊于《现代佛学》1963年第3期 (1963年6月13日;我收藏有这期《现代佛学》的稿费单,图十八),副标题是收入《印度文化论集》时新加的。《龙树〈迴诤论〉新译引言》于1945年11月完稿于浦那,1947年5月修正于珞珈山,分上中下三篇刊于1947年6月4日、6月18日和7月2日《大公报》上海版第9版“文史周刊”第30期、第31期(将“中”误印为“下”)和第32期,同时又分上下两篇刊于1947年6月27日和7月11日《大公报》天津版第6版“文史周刊”第32期和第33期。《试论梵语中的“有—存在”》 (《哲学研究》1980年第7期)和《梵语语法〈波你尼经〉概述》 (《语言学论丛》第七辑,商务印书馆,1981年7月第1版,211-280页),前者尾题“1979年据1945年稿改写”,后者尾题“1945年稿,1978年修订”,可见它们的主体部分应该也是在1945年写的。《梵语语法理论的根本问题》,题《印度文法理论的根本问题》 (《编年录》152页将题目中的“根本”误为“基本”)分上中下刊于1948年5月15日和5月22日《申报》“文史周刊”第23期和第24期。此外,金克木翻译的温德尼茨(Moriz Winternitz, 1863-1937)的《印度文学和世界文学》 (《外国文学研究》1981年第2期),完稿于1946年 (《〈印度文学和世界文学〉译文题记——兼谈比较文学》,《外国文学研究》1981年第2期),但没有说是不是在印度时翻译的。《印度文学史略引言》于1947年1月完稿于珞珈山,刊于1947年3月26日《大公报》上海版第9版“文史周刊”第22期,以及1947年4月4日《大公报》天津版第6版“文史周刊”第24期。

图十八

回国之前,金克木本来还拟定过一些研究计划,比如他在上述1945年5月21日致于道泉信中说:

日内弟如获得《辨中边论颂》梵本残卷照片,若可以校刊时,并拟请先生合作,由藏文对勘作glossary。此书可有梵、藏、玄奘、真谛四本对照,且在哲学上极为重要。弟意先为一本书作glossary,然后逐一扩充配合;先全用旧译,然后加以修改补充。不知先生以为如何?(《编年录》137页)

“梵文残卷照片”指的应该也是罗睺罗在西藏拍摄的照片。《海潮音》第17卷第9号(1936年9月15日)刊布的《印度两尊者珍籍出版》,是中国国内较早介绍罗睺罗(桑克他耶纳)在西藏发现佛教梵文写经的文章:

世界新闻社卡尔喀答[加尔各答]讯:号称“印度之康德”之达摩鸠帝(Dharmakirti[Dharmakīrti法称])尊者,为印度黄金时代最智慧哲学者之一,其写于贝叶上之梵文经论,于一千见[年]前,从印度输入西藏,与波[彼]齐名之般若卡罗求多(Pcajna Kadajupto[Prajñākaragupta智作护])亦为一佛教大思想家,最近婆罗门人探险者桑克他耶纳氏,在西藏从事探险,忽从一喇嘛寺中,发见达摩鸠帝,及般若卡啰[sic]求多两氏湮没已久之著作,与该婆罗门探险家合作之毕哈探险会久将此等珍籍译出,于该会之会报发表,此婆罗门人探险之成功,使印度学术界大为满意云。

二十世纪四十年代中后期以及五十年代早期,由于中印关系的改善,法舫、王森(1912-1991)、张建木(张克强,1917-1989)、金克木、吴晓铃、周达夫、巫白慧等人都有机会在欧洲和印度的梵学专家“争校此批梵本”时最先取得“相片之冲洗及校对权”,“为千年来中国对世界梵学界第一次之伟大贡献” (1946年9月8日《白慧法师上虚大师书》中语,参看《海潮音》第27卷第11期,1946年11月1日;此信提到国内能校这些梵本的有李华德以及“现在回国之金克木、吴晓铃二君”[吴于1946年深秋回国])。但是像金克木计划的对勘《辩中边论颂》梵藏汉三译并编辑词汇(glossary)这类工作,最后却都由于内外各种原因未能实现,或者只能实现很少的一部分。

四、以零说空并非金克木的创说

改开以后,金克木在《读书》等报刊发表大量“学术散文”,内容广涉他的专业(印度学)和非专业,为他赢得盛名。不过,这些文章会有两类问题。第一,当所谈不是他的专业时,在该专业的人士眼里,其引证往往有误,立论也欠严密。比如《谈清诗》 (《读书》1984年第9期)一文,专门研究清诗的钟来因在读后就发现若干问题,并在其与钱锺书(1910-1998)的通信中有所谈及 (钟来因:《钱钟书致钟来因信八封注释》,《江苏社会科学》,2000年第3期)。钱锺书同意他的看法:“来信指某教授文中谬误,极是。此文装模作样,欺唬后生,《读书》有《求疵录》一栏,你该写信去指出。”《编年录》223页脚注1引用了信中“装模作样,欺唬后生”两句。钟来因后来果然给《求疵录》栏目投出短文《王次回不是清朝人》,但“编者来信云该文作者向我致谢,短文未刊出”。钱锺书在后来的复信中评论《读书》的处理方式为“手法老到,大约编者非如此不可,否则到处碰壁”。

第二类问题是,就算所谈是他的专业,对涉及客观知识之处,金文通常不加注释,尤其是关系原创性和学术专利的地方,也不做特别的说明。这样一来,非专业的读者往往会误以为文中的某些事实或观点是他的发现或创见。举《〈心经〉现代一解》 (《传统文化与现代化》,1996年第3期)为例,金在此文中对《心经》提出了他的“更合常识也更现代化,也许更容易懂些”的解释,此解主要表现在对数字“零”和佛法“空”的比较上。原文是这么说的:

印度古人有一项极大贡献常为人忽略。他们发明了记数法中的“零”。印度人的数字传给阿拉伯人,叫做“印度数码”,再传给欧洲人,称为阿拉伯数字。这个“零”的符号本来 只是一个点,指明这里没有数,但有一个数位,后来才改为一个圈。这个“零”字的印度原 文就是“空”字。“空”就是“零”。什么也没有,但确实存在,不可缺少。“零”表示一 个去掉了内容的“空”位。(《编年录》272-273页)

我以前就注意到,有不少人认为,以数字“零”解释佛法“空”,是金的创见。其实,金只是在引用前人的成说而已。比如吕澂在《印度佛学源流略讲》 (上海人民出版社,1979年10月第1版)的第三讲第一节里早就这么说过:

《兜沙经》的十数目字的产生,还反映大乘思想出现的社会条件与阶级根源。印度对外贸易一向发达,贵霜王朝从西北印同西方交涉,使得这种对外贸易,到一世纪,格外活跃,而案达罗王朝统一印度后,在这一基础上又前进了一步。由于贸易发达,计算方法就要求提高,因而引起了数学的发展。在此之前,印度计算进位方法无一定规则,一般是用七进位法,例如,讲到“极微”展转积成粗重时,即以七进法算出的。到了这一时期,则改用了十进法,还规定出十法数字符号。以前计算到十数时空位加一点,用“·”表示;这时发明了“〇”,用“〇”代替了。“〇”名“舜若”(空),还是空,不过也等于一个数字。这种变化,今天看来,不值一说,但当时却是一个大的发明。它通过贸易,经波斯、阿拉伯传到西欧,发展成为世界通用的阿拉伯数字。我们从《兜沙经》里看到以十法为等级,就是反映了科学上的这一进步。这也说明大乘的产生与商业发展是有联系的。同时也可确定《兜沙经》的写作时间,不能早于公元一世纪。至于“〇”也代表一个数字,与大乘认为空也有用处的思想,有一定的关系。(91页)

比较上面两段引文中加下划线的部分,就能看出金《解》和吕《讲》说的实是同一件事。当然,以零解空也不是吕澂的创说,在他之前早就有其他学者说过,可以说已经成为一个学术常识。

类似的例子还有。比如真谛译《金七十论》在第一偈的注释中引用过这么一段话:“四皮陀中说言:我昔饮须摩味故成不死,得入光天,识见诸天,是苦怨者于我复何所作,死者于我复何所能?”金克木在《吠陀诗句的古代汉译》 (初刊于1957年2月16日《人民日报》,后收入《印度文化论集》等书)中指出,这里引用的《吠陀》(《皮陀》)经文实是译自《梨俱吠陀》第八卷中第四十八首诗的第三节。金文并没有说这一点是他发现的,所以容易引起误会。其实早在金文发表的五十多年前,高楠顺次郎(Takakusu Junjiro,1866-1945)就已经在其《金七十论》法语译注中指出过这一点 (《汉译对校〈数论颂〉研究》[“La Sāṃkhyakārikā étudiée à la lumière de sa version chinoise”],初篇[I],《远东法国学校校刊》[Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient],第4卷第1-2号,1904年1月-6月,第9页;续篇[II],同刊第4卷第4号,1904年10月-12月,980页,脚注5)。我想,如果金知道高楠的工作,那么他这篇文章要么得注出高楠的名字,要么干脆可以不写。

五、金克木正式带过的唯一的硕士研究生

1978年,中国社会科学院和北京大学合办南亚研究所(简称南亚所,所址在北大),季羡林任所长,金克木也随之成为该所的教授。南亚所在成立初期招收过一批印度学专业的研究生,季羡林带的有段晴(1953-2022;78级研究生)、王邦维(1950-;79级)和葛维钧(1942-;79级)等,金克木带的有胡海燕(1954-;78级)。胡海燕于1973年到1977年在重庆学德国语言文学,1978年到1982年在南亚所攻读印度学专业的硕士学位,是金克木正式带过的唯一的硕士研究生。

《编年录》提到胡海燕的地方只有一处,见于所引《艺术科学丛谈》 (生活·读书·新知三联书店,1986年6月第1版)的后记:“《科学研究常识四讲》和谈民俗学、人类学、语义学几篇原是一九八一年我对当时还是北京大学研究生的胡海燕同志的谈话录音。一九八四年承北京大学社会学系的潘乃穆同志不辞辛苦据录音记下来,作为资料油印供人参阅。因此,语气和其他篇有些不同。其他篇都是一九八四年写的。油印材料中有些部分经《文史知识》编辑同志摘出,曾在该刊一九八四年发表。” (《编年录》221页)最早的油印本未见,《文史知识》摘发的文章指《科研论文写作的基本要求》 (1984年第10期)和《什么叫民俗学》 (1984年第12期)。

我在孔网曾经拍到胡海燕的《北京大学研究生成绩表》,封面填有:

姓 名:胡海燕

系 别:南亚所

专 业:印度学

研究方向:印度文化

导 师:金克木

学习期限:自1978年10月至1982年7月

表内还夹有金克木写的一篇成绩评语 (似非金本人之字,用南亚所信笺;图十九):

胡海燕于1978年通过研究生考试进入南亚研究所。在这段时间中,她学习了有关印度古代文化的一系列课程,还学习了德文、梵文、英文、日文和法文。

胡海燕对O. Böhtligk的《印度格言》一书中的7600条格言进行了详细的分类整理。但由于撰写硕士论文《金刚经分析》上述工作尚未完成。

胡海燕对印度古代的神话、诗歌、格言以及古代文字抱有浓厚的兴趣。她对待研究工作非常认真细致,因而她已在印度学研究方面打下一定基础。

我相信胡海燕一定能在这一领域取得成绩。

北京大学正教授

金克木

图十九

O. Böhtlingk(评语中误写成Böhtligk)即十九世纪德裔俄籍印度学家、东方语言学家冯·伯特林克(Otto von Böhtlingk, 1815-1904),《印度格言》指其所编 Indische Sprüche (三卷,梵德对照,1863-1865年圣彼得堡初版,1870-1873年圣彼得堡再版)一书。《金克木文集》第七卷前照片中的“作者手稿”左面所抄“诗镜德译”,是冯·伯特林克的另一部著作《檀丁之诗学[诗镜]》 (Daṇḍin’s Poetik[Kāvyādarça], Leipzig: Verlag von H. Haessel, 1890)。此书是檀丁《诗镜》一书梵语原本和德语译注的合刊。

金在上引《读〈中国古代文学英华〉》里提到过一本“外国也有”的“只印白文”的“古文教材”,“十九世纪德国人编的《梵文文选》”:

这书初刊本和修订本流行多年,外国人所读印度古文基础大致不出其范围。这选本和印度人自用的选本不一样。印度人认为神圣而艰难的,一般不选的《吠陀》,它选了不少;印度人认为高峰的排比华丽的诗文,它几乎未选;印度人只作为哲学入门书的,它全文选入还附了译文。

这本《梵文文选》指的是冯·伯特林克所编 Sanskrit-Chrestomathie (1845年圣彼得堡初版,1877年圣彼得堡再版,1909年Richard Garbe[1857-1927]修订莱比锡三版)。

胡海燕对《印度格言》中所收格言进行的分类整理工作,因撰写硕士论文而未能完成。当年的研究生学制是三年,这就是说1978年10月入学的胡海燕必须在1981年10月之前毕业。但是,她这张《研究生成绩表》封面上写的最后学习期限却是1982年7月。也就是说,她多读了一年。这是怎么回事?我在孔网曾经参拍过一页南亚所于1981年11月致北大研究生办公室(北大研办)的信 (打字本,打在南亚所信笺上;网址:日读取),其内容正好回答了胡海燕的学习期限问题:

北大研办:

我所78届印度古代文学专业研究生胡海燕同志,本应在1981年毕业。但其所学专业需用梵文,另外,她的毕业论文也与梵文有关。为此,我们已决定延长一年,此事已向学校报告,并经批准存案。

最近,西德学术交换处(DAAD)已同意给我所一名留学生名额,但规定必须在今年十一月底以前向德国驻华使馆申请备案。目前,我国梵文人材极少,为了填补这方面的不足,再三研究,拟派胡海燕同学去德国留学,并按西德学术交换处的规定向德国驻华使馆备案。

当否,请批示!

南亚研究所

一九八一年十一月

我在孔网还拍到一封德国哥廷根大学印度学教授贝歇尔特(Heinz Bechert, 1932-)于1981年10月26日写给季羡林的德语信。信的正文为打字本,信末有贝歇尔特签名,一共两页,并附有汉语译文。信中提到:“如果胡海燕希望于一九八二年九月的冬季学期来德国的话,这一手续应该尽快办理。因为交换处明年一月份就要开会评选一九八二年至八三年的大学奖学金申请。因此,您方的申请材料应该在十一月份就交到德国大使馆,或最迟不超过十二月初。”看来南亚所致北大研究生办公室信里提出的拟派胡海燕赴德留学,须在1981年11月底之前按西德学术交换处规定向德国驻华使馆备案一事,正是季羡林在收到贝歇尔特来信后做出的迅速回应。胡海燕后来于1982年到1987年在哥廷根大学攻读印度学并得到博士学位。

金克木评语里提到的胡海燕硕士论文《金刚经分析》,全名是《金刚经梵本及汉译初步分析》。胡海燕于1982年已经去哥廷根留学,却不知为何硕士论文的答辩在1983年才举行,答辩的主持人是季羡林,参加者有徐梵澄(1909-2000)、巫白慧、黄心川(1928-2021)、童玮以及金克木(见下文的金克木《〈汉梵对勘金刚经〉小引》,1983可能是笔误)。我没看过这篇硕士论文的全文,但曾在孔网购得该文第二部分“梵汉对勘”中的《〈金刚经〉汉梵对照词语表》打字油印本一册 (二十四页,图二十,图二十一)和《〈金刚经〉梵汉对照词语表》打字油印本两册 (二十五页,图二十二)。在硕士论文的基础上,胡海燕后来写出《汉梵对勘金刚经》一书。金克木曾为此书作《〈汉梵对勘金刚经〉小引》,登在《南亚研究》(季刊)1985年第2辑 (1985年6月)。从这篇引言可以知道,胡书将由上海古籍出版社出版,但不知为何后来却没能面世。在《南亚研究》1985年第2辑和第3辑(1985年9月)上,胡海燕连续发表过《关于〈金刚经〉梵本及汉译对勘的几个问题》的(一)和(二),正是她硕士论文第一部分《导言》和第二部分中《〈金刚经〉梵汉对勘本序》的部分内容。

图二十

图二十一

图二十二

附记:

谨以此文纪念亡友郑国栋(1969-2022),他是金克木的学生王邦维和黄宝生的学生。