《平原上的摩西》,完全不适合迷雾剧场?

- 娱乐

- 7天前

- 255

曾于里

剧版《平原上的摩西》于迷雾剧场播出后,从播出效果来看,形成了强烈的“错位感”——剧集在不少影评人那里获得很高的评价,在普通观众那里反响颇为平淡。至少从这部剧会员完结当晚平台的热度值来看,它遗憾地成为迷雾剧场开播至今热度最低的一部。

《平原上的摩西》海报

“不应该啊”,这确实是不少影评人对此的反应。毕竟《平原上的摩西》的小说原著——双雪涛的同名小说,是当代中青年作家里最有名的代表作之一,双雪涛也有大师气象,为文学界普遍看好。这一次执导剧版《平原上的摩西》的张大磊,他的长篇处女作《八月》在电影圈也是响当当的作品,曾一举获得53届金马奖的最佳影片奖。担任剧集监制的刁亦男,他东北题材的电影《白日焰火》也曾获得柏林金熊奖。

张大磊依然赋予《平原上的摩西》极高的美学质感(下文我们会予以阐释),可以说它是一部“电影化的剧集”,是一部“诗化电视剧”,怎么播出效果会如此平淡?

或许爱奇艺对此也始料未及。但《平原上的摩西》的播出模式,以及将它放在迷雾剧场,本身就是爱奇艺的一次冒险,而只要是冒险,就会有风险。

豆瓣讨论区对该剧放在迷雾剧场的质疑

不同于以前迷雾剧场12集的体例,《平原上的摩西》只有6集,但每一集的片长在70分钟左右,已经相当于一部小电影。首播三集,四个晚上就大结局,实际上是想为观众提供一种类似于看电影的沉浸感。

更关键的是,相较于此前迷雾剧场剧集鲜明的类型特征:悬疑主导、强情节、强冲突、重推理,剧版《平原上的摩西》本质上就是文艺片,它更像是在张大磊《八月》的基础上,融合了小说的悬疑元素。想当年,拿到重磅奖项的《八月》公映后票房只有300多万元;依托于迷雾剧场强大的品牌效应和受众基础,剧版《平原上的摩西》最高热度勉强突破5000,也就不让人意外了。

剧版《平原上的摩西》成了那种典型的“汝之蜜糖、彼之砒霜”的作品。电影圈的人给出好评,大众层面的讨论度很有限。这并不意味着迷雾剧场的这一次冒险是没有意义的,就像文艺片的票房往往不太理想,但它是电影理念创新与艺术创新的发动机,剧版《平原上的摩西》同样让我们看到一种新型剧集的可能性。

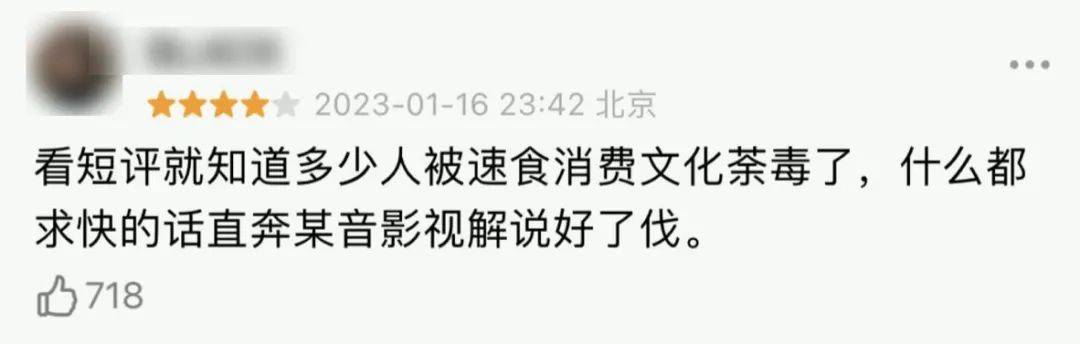

顺便值得一提的是,也不必认同那种“你不喜欢看这类剧,你就是被速食文化给荼毒了”“你不喜欢,证明你品位差”等论调。文艺调调并不比商业类型“高大上”,犯不着瞧不起大众。殊不知,如果不是有大众支持、如果不是此前类型化的悬疑作品带来可观的市场回报,迷雾剧场怎么会有资金、有能力给予剧版《平原上的摩西》这样的冒险机会和容错空间?拿着从大众这里赚来的钱,去拍文艺调调的作品,反过来骂大众没文化,或者认为中国影视要完蛋了,这种清高自怜的心态是没必要啦。

豆瓣短评里不乏这样的声音

总之,以悬疑剧为外壳包裹的“文艺剧”《平原上的摩西》,在迷雾剧场的反响并不热烈。平台没错,剧方没错,观众也没错。

当然,我们还是要试着呼吁观众走出审美的舒适区,试着去接纳不同风格的作品。在这个层面上,剧版《平原上的摩西》是可以推荐的。

小说的背景发生在东北,时间点主要是1996年和2007年。1996年的下岗潮中,东北不少家庭遭受冲击,社会上各种恶性事件多了起来。1996年平安夜的一起袭警命案中,女主人公李斐和她的父亲李守廉牵涉其中,父女俩从此隐姓埋名。2007年,李斐儿时的玩伴、故事的男主人公庄树此时已经成为一名警察,他在偶然的调查中发现1995年的这起命案竟然与李斐有关……

剧版《平原上的摩西》第一个令人意外的改编是,张大磊把故事的发生地从东北的沈阳转移到他出生、成长以及最为熟悉的地方——呼和浩特。乍一看是没了小说中那些典型的东北地理坐标,但总体上并不违和。主要是因为1990年的社会转折所带来的冲击,受此影响的并不仅仅是东北,它同样发生在呼和浩特,或中国的其他城市,比如《暴雪将至》《回来的女儿》中的南方城市。只不过作为“共和国的长子”,东北的冲击强度最大也最为典型。

张大磊毕竟没有双雪涛的东北生活经验,所以将背景转移到呼和浩特,是一个不差的选择——扬长避短,只有在导演真正熟悉的生活场域,美术置景上才会少出错。

若单纯从美术置景来看,则是一个相当棒的选择——因为还原得太逼真、太到位了。这里不必赘述,只需要观众用眼睛去看。只要稍稍注意下剧版《平原上的摩西》的每一个空间、每一处置景,就能鲜明感受到电影级别的美术对电视剧美术平均水平的碾压。

时代氛围的还原真的很绝

剧版《平原上的摩西》另一个会引起更大争议的改动是,它把双雪涛的风格变成了“张大磊+刁亦男”。剧集的前两集,更像是一部加长版的《八月》,第五、六集便有了监制刁亦男《白日焰火》的味道。

如果将小说《平原上的摩西》与张大磊的《八月》对照,是可以发现一些共同点的:时代转折的阵痛,下岗潮冲击下的众生相,子一代对父一代的理解、接纳与拥抱……

但取向、风格和基调又是不同的。小说《平原上的摩西》是冷峻的,时代的阵痛是尖锐的,它真实地在人物——尤其是李守廉这样的小人物身上留下碾压的痕迹。小说又不是那种纯粹的“伤痕叙事”,也不是那种特别写实的控诉时代的“失败者叙事”,它迷人的地方在于:必然性中的偶然性,现实基础上的超现实,冥冥之中的宿命感,凄婉中又有坚韧的、甚至是浪漫的救赎。所以小说是“哀而不伤、悲而不戚”,相当有后劲。

小说是以几个主要人物为章节各自展开叙事,虽然是有限视角,但他们的讲述共同汇合出时代的缩影。《八月》虽然也是有限视角,但整部电影是从儿时的张小雷的眼睛去看世界——这是一个孩童眼中的世界,一切都是懵懂的,疏离的,举重若轻,若有似无的。张大磊在谈到《八月》时说,“这部电影其实就像我的一场白日梦……我想表达的,其实抒情大于分析,或者抒情大于批判,抒情的分量更多一些。因为我必须承认,那些年,对于我来说确实是最黄金的时光、最美好的时代”。

花费笔墨说《八月》,正是因为张大磊把剧版《平原上的摩西》少年庄树的情节,多少变成了剧版《八月》。少年庄树眼中的世界,与《八月》中张小雷的世界并无显著的差别。

《八月》里的少年张小雷

少年庄树

第三集时,成年的庄树(董子健 饰)出现了,他成为一名警察,时不时遇到一些恶性事件,抒情风格极大淡化,冷峻渐显,但它依然是非常疏离的。如果说小说始终有一种强烈的在场感,那么第三四集仍然是旁观的视角——从孩童的旁观变成叙事者的旁观。

成年庄树(董子健 饰)哪怕当了警察,也是一种蔫蔫的、疏离的状态

这与张大磊偏爱的影像风格紧密相关。与《八月》一样,剧版《平原上的摩西》大量地使用固定镜头和长镜头,提供一种远远观望的凝视感。同时,与《八月》一样,剧版在收音的处理上很有特色,大量使用环境音,进一步提升观众的沉浸感。只不过,这种沉浸带来的并非“在场”的感受,而像是那些远远观望、固定的长镜头一样,“冷冷”地望向远处的冲突或燃烧的出租车。

固定的长镜头远远观望远处的打斗,这类镜头非常侯孝贤

我们会看到很多影评人夸奖剧版《平原上的摩西》每一个场景中的画面信息、声音信息非常丰富。问题恰恰出在这里,张大磊明显是耽溺于这类生活流的细节中,以至于某些关键时刻,生活流吞没了一切,包括小说中那些最为关键的桥段。

比如“平原”的由来、“摩西”的由来,消失不见;比如少男少女的情谊,拍得太淡;比如李守廉(梁景东 饰)的失意,他多年后开出租并与庄树的父亲庄德增(董宝石 饰)重逢,在台词里一笔带过;再比如李守廉、李斐、庄树等这几个人物的丰富性,跟小说相比都有所弱化了,尤其是李守廉的处理,剧集可谓失败了——在一些文学评论家看来,小说虽然未出现李守廉的章节,但他一直在场,是小说真正的“摩西”所指。

剧集把李守廉这个角色淡化处理了,是最大的遗憾之一

剧集的第五、六集,当庄树逐渐接近当年的真相,戏剧性有明显的提升,也比较接近小说中庄树视角的讲述,那种疏离感被极大淡化。

可那个猝不及防的大结局处理(此处就不剧透了),实在是过于刁亦男了,直接让观众陷入郁积的绝望之中,难以释怀。这个结局实在过于残忍,比《白日焰火》还要残忍,掐灭了希望,掐灭了救赎,只有无穷无尽的宿命感和虚无感。

这个大结局,观众的心情就跟瘫坐的庄树一样,绝望又心碎

所以,张大磊过于鲜明的作者风格,替换了小说原本的特色,究竟是得是失?是导演“作者性”的体现,还是导演对原作的把握产生了偏离?是追随绝望,还是相信救赎?

这一点见仁见智。可无论如何,剧版《平原上的摩西》在美学上无可指摘。哪怕文艺的调调不适合迷雾剧场,也不能因此否定艺术的价值。不妨放下杂念,彻底沉浸到影像中去,让我们洗洗被粗俗的影视语言污染过的眼睛,但也请做好大结局时心碎的准备。

本期高级编辑 周玉华